구석기시대 빨강부터 레인그레이까지

모든 색에는 자신만의 이야기가 있다

후기 인상주의 화가 고흐(1853~1890)를 생각하노라면, 대부분 해바라기 또는 노란색을 떠올린다. 그도 그럴 것이, 이글거리는 태양이 화폭 속으로 몰려와 내려앉은 듯한 강한 인상으로써 생명의 활동을 에너지 넘치게 노란색으로 응축시켜 놓은 작품 〈해바라기〉(95×73cm, 1888, 런던, 내셔널 갤러리)를 그의 대표작으로 꼽고 있기 때문일 것이다. 색채와 한 인격을 동일시하는 일은 색을 다루는 화가에게만 해당되는 것일까? 영화 《맨 인 블랙1》(1997)에서는 검은 수트와 검은 넥타이 심지어 검은 선글라스 등 온통 검은 색으로 베테랑 요원 ‘케이’(토미 리 존스)와 파트너 ‘제이’(윌 스미스)의 정체성을 부여하고 있다. 게다가 퓰리처상 수상의 영예에 빛나는 『컬러 퍼플』(1983)의 작가 엘리스 워커(1944~ )는 천상의 푸른색과 속세의 붉은색의 혼합색인 보라색을 기존의 페미니스트를 넘어서는, 즉 자신과 자신의 주변을 사랑할 줄 아는 영혼을 소유한, 상생의 우머니스트(Womanist)의 상징인 신비로운 색으로 표현한 바 있다.

그래서인지 이들 노란색, 검정색, 보라색은 유독 자기만의 색깔을 보여주고 있는 듯하다. 그런데 세상에 존재하는 모든 색들은 저마다 자신의 이야기를 들려주고 싶어 한다고 주장하는 한 권의 책(Michel Pastoureau & Dominique Simonnet, Les Couleurs Expliquées en Images, SEUIL, 2015)이 번역(고봉만 옮김, 『색의 인문학』, 미술문화, 2020, 168쪽)되어, 이야기를 풀어낼 준비를 마친 채 독자의 손길을 기다리고 있다. 저자는 중세 연구가이자 1968년부터 색의 역사를 연구영역으로 삼아 일련의 연구서(『색의 비밀』(1992), 『파랑의 역사』(2000), 『검정의 역사』(2008) 등)를 내 놓고 있는 미셀 파스투로 인데, 원저는 프랑스 내에서 스테디셀러가 된 Le Petit Livre des Couleurs (2014)의 개정판인 만큼 밀도 짙은 내용으로 가득하다. 특이한 점은 문화의 여러 분야에서 왕성한 활동을 펼치고 있는 저널리스트 도미니크 시모네가 묻고, 저자가 여기에 답하는 일종의 색에 관한 대화록 형식으로 편집한 점이다. 더욱이 대담자 스스로가 서문에 해당하는 글(들어가며 : 모든 색에는 이야기가 있다, 10~11쪽)을 통해, 이 책 전체를 조망하는 축약된 내용의 프롤로그를 제공하고 있는 등, 공동저자로서의 몫을 톡톡히 해 내고 있는 듯하다.

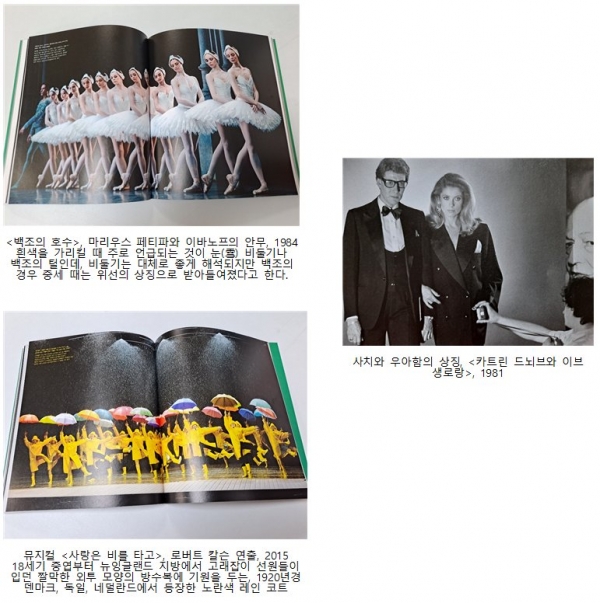

이 책에서 저자는 자기 고유의 이야기를 간직한 7개의 색을 선정하여 각각에 대해 특징적인 성격의 옷을 입힌다. 먼저 파랑은 지중해의 푸른 바다를 연상시키는 앙리 마티스(1869~1954)의 작품 〈푸른 누드 Ⅱ〉(116.2×88.9cm, 1952, 니스, 마티스 미술관)나 이브 클랭(1928~1962)의 추상적인 블루 작품(예를 들어, 〈IKB 191〉(1496×1927cm, 1962))에서 느껴지는 정서와는 전혀 다른 이미지인 ‘유행을 타지 않는 색’(12쪽부터)이라고 주장한다. 이어서 빨강은 ‘불과 피, 사랑과 지옥의 색’(34쪽부터)으로, 하양은 ’순수와 순결을 주장하는 색‘(54쪽부터)으로, 초록은 ‘도통 속을 알 수 없는 색’(76쪽부터)으로, 노랑은 ‘온갖 오명을 다 뒤집어 쓴 색’(98쪽부터)으로, 검정은 ’애도와 우아함의 색‘(122쪽부터)으로 규정하면서, 마지막으로 ’레인 그레이, 캔디 핑크 등 중간색‘(144쪽부터)을 다루고 있다.

왜? 저자는 파란색부터 언급하고 있을까? 인류가 사용한 파랑의 최초 흔적으로 고작 기원전 2세기경 제작된 안료, 즉 ‘이집션 블루’(16쪽)에 의한 유물(〈보호를 상징하는 눈 부적(符籍)〉, 17쪽)이 제시되고 있을 뿐이다. 반면에, 빨강은 기원전 35,000년경 구석기 시대의 붉은 오커(ocher)에서 추출한 붉은 색 안료(38쪽)를 사용하여 동굴벽화를 남기지 않았던가! 어떤 이유에서 저자는 파랑을 색의 이야기보따리에서 제일 먼저 꺼낸 것일까? 역사를 다루는 연구자로서의 저자의 의도가 궁금하다! 아무튼 색이 지니는 유물의 연대기적 관점에서 그리 정한 것이 아님은 분명하다. 아울러, 이어지는 이야기의 순서(목차) 역시 그 이유가 궁금해지긴 마찬가지이다.

이 책은 미술사 서적에 어김없이 등장하는 종교화(예를 들어, 〈십자가에 못 박힌 예수의 발(부분)〉, 41쪽)라든지 풍경화(예를 들어, 〈자연의 풍경〉, 92쪽) 같은 명화로부터, 발레(예를 들어, 〈백조의 호수〉, 74~75쪽)나 뮤지컬(예를 들어, 〈사랑은 비를 타고〉, 120~121쪽) 등 타 예술 장르에서 표현하고 있는 색, 그리고 일상에서 만나는 색(예를 들어, 〈카트린 드뇌브와 이브 생로랑〉, 127쪽)에 이르기 까지 삶의 영역 전체를 포괄하는 색의 향연을 이야기한다. 이야기를 듣고 있노라면, 때론 지극히 전문적이기도 하고 또 때론 매우 교양적이다.

그런데 뭐니 뭐니 해도 이 책의 장점은, 미술 분야에만 한정해서 다룬다거나 또는 광학적인 측면이나 심리학적인 방향에서 접근하는 기존의 색에 관한 연구서들과는 달리, 매우 분석적이며 정보전달적일 뿐만 아니라 인문학적인 풍취를 자아낸다는 데 있다. 이런 점에서 ̒색에 관한 작은 책̓이라는 불어 원전 초판의 서명(書名)보다 ‘색의 인문학’이라는 번역본의 책 제목이 훨씬 더 적절해 보인다.

이승건 서울예술대 교수·미학

번역 제공

번역 제공