서울지법은 1960년 7월 5일부터 열릴, 이른바 ‘정치 깡패 심리’의 방청권 배부 요령을 결정 짓는 한편 대법정에 들어가지 못할 방청객들을 위해 3~4개의 스피커를 달기로 경찰 당국과 합의했다. 일반 시민에게 나눠질 방청권은 50매로 제한됐는데, 공판 전날 아침 선착순으로 배부됐다. 이제 막 희대의 풍경이 벌어질 참이다. 한때 낭만의 주인공이기도 했던 이들은, 그러나 단죄의 순간 잡배들일 뿐이었다.

‘4월 혁명’에서 민족적인 분노를 사고, 이 자리에 끌려 나오게 되는 78명의 피고들이 저지른 죄상은 4만 페이지에 달하는 공소 기록에 명시돼 이미 3개 재판의 예비적인 검토를 거쳤다.

‘제2공화국에의 속죄’를 위한 이 심판정에는 12명의 검사와 64명이나 되는 변호사들을 이 자리에 같이 하게 됨으로써 공판사상 유례없는 큰 규모의 일단을 보여주고 있다. ‘혁명 입법’이 마련되지는 않았으나 ‘혁명 정신’에 의해 처단돼야 하는 만큼 ‘7월 재판’은 그 첫 페이지부터 숨 가쁘게 엮여지고 있었다. 피고석에 앉은 자들을, 당시 사람들은 서슴없이 ‘원흉’이라 일컬었다.

‘원흉’급의 선거 사범을 맡은 서울지법 형사 3부가 공소 기록을 검토하기 시작한 것은, 4월 혁명이 일어난 지 한 달가량이 지난 5월 23일이었다. 이날부터 꼬박 44일간 아침 9시에 등청해 밤 9시를 넘기도록 사건 관련 기록만 읽어왔다는 것이다. 사건이 워낙 중대하기 때문에 기록이 분실될까봐, 토요일과 일요일 가릴 것 없이 언제나 판사실에 박혀 있었다는 것이다.

법원은 방청권을 조르는 有志들 때문에 진땀을 뺐다. 재판에는 방청객 수가 제한돼 있었다. 피고인 가족 78명, 변호사 64명, 국내 기자 50명, 외국 기자 15명, 학교 대표 135명에 일반 방청객은 50명뿐이었다. 그러나 시청 앞에서 중계방송을 듣게 될 시민들을 위해 법정 안엔 ‘마이크’를 설치했다.

7월 5일에 처음 등장할 35명의 피고들은 이승만 정권하에서 제1급으로 호사스럽게 지낸 餘財로 국선 변호인 신세를 겨우 면하고 있었는데, 검찰이 공판에 대비해 이들을 찾았을 때, 이들에게서 옥고에 지친 티라고는 전혀 찾아볼 수 없었다는 것이다. 차입하는 사식을 배부르게 먹고 새하얀 한복으로 갈아입은 모든 피고는 되려 옛날보다 건강해진 모습이었다는 것이다.

그중에서도 이성우는 ‘참회’ 한답시고 사식을 먹지 않고, “콩밥만 도맡아 먹겠다”라고 장담한 최인규는 한 끼니의 관식을 받고 나더니 비명을 지르더라고.(이들에 대한 부아 혹은 적개심을 조장하려는 듯 기사는 객관성을 포기한 단어의 행렬이었다.)

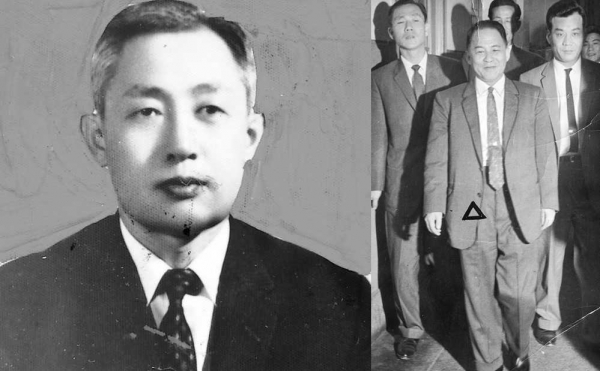

재판부와 검찰은 ‘7월 재판’의 스타로 최인규, 한희석, 이강학을 손꼽고, 공판 진행에 따라 필시 그들은 책임을 전가하는 추태를 부리게 될 것이라고 예고했다. 이들이 법정에서 부인만 되풀이할 때 방청객들이 분통을 터뜨리고 소동을 일으키기 쉬울 것이라고 걱정을 하면서.(당시 ‘7월 재판’이라고 필기체로 일필휘지한 제목의 컷은 그날 공판의 재판장이 될 정영조 부장 판사의 필적이라고 한 줄 곁들여져 있다. 지금으로선 어림도 없다.)

7월 재판 첫날 공판정에 끌려 나온 스물 아홉명의 원흉은 자기들에 쏟아지는 뭇 눈길을 피해 고개를 아래로 내려뜨리고 있었다. 간혹 뻔뻔스럽게 미소를 띠는 피고인도 있었지만. 자유당 독재 정권하에서 활개 치던 이 피고인들의 특징은 다른 사건과는 달라서 유달리 정의를 위해 ‘준법의 기수’가 되겠다고 법학을 공부한 피고인이 많았다.

피고인 중 법학도를 추려 보면, 우선 법무장관을 지낸 홍진기, 동경대 법과를 나온 장경근, 법관 출신인 정존수 등등 3분의 1 정도가 지난달 스스로 법복을 입고 죄인을 다스리던 그들! 이제는 자신이 법의 심판을 받는 자리에 나서게 된 것이다. 이들은 그래도 벌을 적게 받아보겠다고 검사의 송곳장 낭독에 귀를 기울이는 반면, 그 밖의 피고인들은 별반 송곳장에 관심이 없는 듯 무신경했다.

주먹에는 주먹만이 약이다. 주먹의 폭한들에 대한 첫 공판이 끝나자 벌떡 일어난 한 어머니는 소리쳤다. ‘4월 혁명’에 3대 독자를 바친 어머니는 열에 겨워 아우성쳤다. “이 놈들아, 피어나는 꽃송이를 짓밟아 죽여 놓고 뻔뻔스럽게 몇 년 징역조차 안 살려고 거짓부렁을 지껄여?” ‘썩은 정권은 물러가라’고 외쳐대다가 죽어간 이근형(24·제대 군인)의 어머니였다.

“이 놈들아, 내가 그냥 돌아갈 줄 아느냐!” 고함치듯 달려드는 어머니는 모든 방청객들의 분노를 대변하는 것이었다. 이 어머니의 서슬이 무서워 몸을 도사리던 곽영주, 신도환, 이정재, 임화수 등의 서늘한 가슴은 졸개 깡패들의 조바심과 다를 바 없었다.

장병욱 <한국일보> 편집위원

번역 제공

번역 제공