내 가슴에 맺힌, 거문도의 하계(夏季)

거마도(巨磨島), 거도(巨島)로도 불렸다 하며, 한때 침입자 영국이 당시 해군성 차관 조지 해밀턴의 이름을 따서 해밀턴 항(Port Hamilton)이라 했던 해상의 요충지 거문도(巨文島). 한자로는 클 거, 글월 문, ‘큰?대단한’ ‘문장 · 문장가’의 ‘섬’. 도대체 무슨 이유로, 이런 이름이 생겨난 것일까. 살짝 궁금해졌다.

처음 내가 거문도에 들렀던 것은 90년대 초반 여름이다. 그 이후 참 오랜만에 다시 갈 일이 생겼다. 거문도에서 울릉도·독도로 떼배를 타고 다녔던 근대기 이전 사람들에 대한 주민들의 기억을 구술채록하고 관련 물증을 찾는 필드 워크 때문이었다.

20여 년 전, 영국인 묘지나 등대쯤에 서서, 취기에 젖어 게슴츠레 눈을 뜨고 언덕에 서서 쳐다보던 거문도의 검푸른 바다. 내 가슴 속에 잡힌 거문도의 하계(夏季). 물결에 아른아른 오버랩 되던 근대 서세동점과 식민지의 상처들, 제국의 공간 확장을 향한 망탈리테.

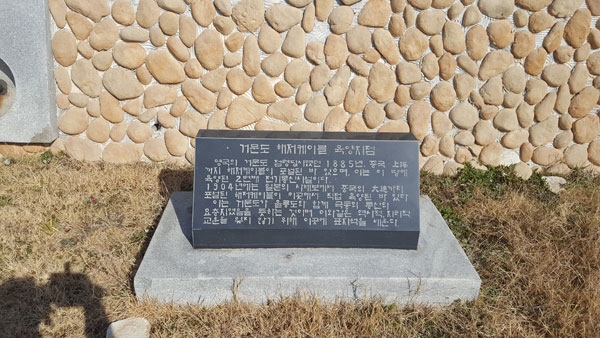

영국군은 1885년 4월 15일 이곳을 점령한 뒤 상하이까지 해저케이블을 설치하여 통신망을 확보했다. 1887년 2월까지 2년 남짓 거문도는 영국의 손아귀에 잡혀 있었다. 그 기간에 우리나라에 당구, 테니스가 처음 들어왔다고 한다. 영국군이 떠난 훗날 거문도는 다시 일제가 장악한다. 그들은 1904년에 일본 본토-거문도-중국 대련(大連)을 잇는 해저케이블을, 1905년에는 ‘거문도등대’를 설치한다. 통감부가 설치된 1905년 이후, 거문도에는 일본인들이 몰려들기 시작했고, 우편통신소(1906) · 일본순사주재소(1909) · 세관출장소(1923)가 속속 들어서서 내륙보다 빠른 문명개화=식민화의 물결을 탄다. 이런저런 역사를 반추해보면 거문도는 그저 단순한 섬이 아니다. 20년이 지난 지금, 그때 내가 보았던 그 등대, 그 묘지는 어떨까. 이런저런 기대를 품고 지난해 2월 거문도로 향했다. 관광객이 없는 틈을 타서 동도로 서도로 사람들을 만나며 돌아다녔다.

울릉도·독도를 간 것이 꼭 동해안만은 아니었다. 거문도 사람들도 생업을 위해 그곳을 찾았다. 사실 남해안 어디서나 바닷길은 사방으로 열려 있다. 먹고 살기 위해서 어디를 못 가랴. 지도를 한번 스윽 돌려 보라. 남해를 동해쯤으로 끌어올리면, 일단 지형이 뒤틀리고, 체감(體感) 풍경이 확 달라진다. 그런 활간(活看)에서 바다의 상상력이 생겨난다. 꾸부렁, 울퉁불퉁 휘고 뒤틀리는 각도의 여하가 공간의 변화를 만든다.

여수 여객선터미널에서 두 시간 정도면 닿는 거문도. 그사이에 배는 삼산면 소속의 초도(草島)와 손죽도(巽竹島)에도 들러 사람들과 교감한다. 거문도에서 직선거리로 친다면, 완도군 청산면의 여서도(麗瑞島)나 청산도(靑山島)도, 손죽도만큼의 거리다.

‘섬의 유학자’, 귤은재(橘隱齋) 김유(金瀏)

문장가가 많아서 ‘큰 문장의 섬’ 거문도에 살았던 조선시대 말기의 유학자 귤은재(橘隱齋) 김유(金瀏. 1814-1884. 향년 71세)를, 거문도 사람들에게 우연히 들었다. 그의 사상과 문장은 『귤은재유고(橘隱齋遺稿)』(국역본: 『귤은재집』, 광주일보출판국, 1984)에 잘 담겨있다.

김유는 거문도의 동도 귤동(橘洞: 현 여수시 삼산면 유촌리(柚村里)) 출신이다. 본관은 경주(慶州), 자는 사량(士亮), 귤은재(橘隱齋)는 호이다. 귤은재란 ‘귤동에 조용히 은거하는 사람’이란 뜻이다. 그는 「귤은재기(橘隱齋記)」에서, “이곳 남쪽은 귤의 고장(橘鄕)이기에 이전 사람들이 마을 이름을 귤동이라 불렀다. 나는 이 동네 이름을 내 집 이름으로 삼았다. 조용히 백이(伯夷)의 행동을 사모하는 한편 상산(商山)의 취미를 배우련다.”고 하였다.

‘백이’는 은나라 말기의 인물로 동생 숙제(叔弟)와 함께 수양산에 들어가서 고사리를 캐 먹으며 은거하다 굶어 죽었다는 현인이다. 김유는 ‘백이’를 초목 속에서 찾는다면 귤나무에 비유할 수 있다고 하였다. ‘상산’은 진시황 때 난리를 피해 섬서성(陝西省) 상산(商山)에 숨어서 귤나무 아래서 즐겁게 살았다는 네 늙은이를 말한다. 백이와 상산은 모두 ① ‘은거’라는 과단성 있는 행동, ② (취미가 고상한 사람들이 정원의 과실수로 심은) 빛깔 곱고 향기로운 귤나무와 관련됐음을 알려준다.

김유는, “우리 중조(中祖: 7대조) 호은공(湖隱公)은 병자호란을 겪은 뒤 세상을 피해 섬으로 들어와(遁世入海) 어렵게 생활하면서 겨우 문호를 세웠다”[「주산선묘시향계서(舟山先墓時享契序)」]고 말했다. 호은공의 행적은 남은 것이 없다(「가덕편(家德篇)」).

기정진의 손자로, 어릴 적 김유에게서 배운 적 있는 송사(松沙) 기우만(奇宇萬, 1846-1916)이 쓴 김유의 「행장(行狀)」을 보면 이렇게 기술한다: “그(김유)의 중조(中祖)가 섬으로 들어온 것은, [대개 『논어』 미자편(微子篇)에 나오는 ‘경쇠를 치던 악사 양은 (황해의) 섬으로 들어갔다(擊磬襄入於海)’는], 난세를 피해 은둔하라는 뜻을 남기신 것(中世入海蓋磬襄之遺意)”이라 기술한다. 이렇게 김유의 가문이 거문도 동도(東島)에 터를 잡은 것은 난세를 피해 은거한 ‘호은’부터였고, 이후 김유가 ‘섬의 유학(儒學)’을 열었다.

김유는 유년기에 서도(西島)의 만회(晩悔) 김양록(金陽祿)에게, 장흥(長興)의 남파(南坡) 이희석(李僖錫), 추려(秋旅) 김대원(金大源)과 함께 수학하였다. 김유는 유년기의 스승(김양록)을 회상하면서 호 ‘만회(晩悔)’를 의미 있게 풀이한다: “선생의 학문은 진실하다 할 것이고, 선생의 행동은 결백하다 할 것이며, 선생의 효도는 성실하다 할 것이다. 그런데도 오히려 자신을 후회한다고 하였다. 이(만회라는 호)에서 선생의 뜻은 허물을 없게 하는 데 뜻을 두었고, 잘못을 보충하는데 잘하고자 함이 엿보인다. 아! 회(悔) 자의 뜻이 지극하도다. 후회할 줄 아는 사람은 후회할 일이 적을 것이다.”(「만회재기(晩悔齋記)」)

‘도’와 ‘인·문(人文)’ - 희망의 부표

김유는 처음에는 벼슬에 뜻을 두었다. 30세 되던 해 과거(科擧) 준비를 하기 위해 서울로 가는 도중에 마음을 바꿔서 전라도 장성(長城)의 노사(蘆沙) 기정진(奇正鎭, 1798-1876)을 찾아가 배움을 청한다. 그는 “사람이 이 세상에 학문이 아니면 참된 인간이 될 수 없으며(非學問無以爲人), 문장은 남은 시간에 익힐 일이요, 과거 급제는 운명이 정한 일이다.”(「행장(行狀)」)라고 생각하였다. 김유가 기정진을 처음 찾아간 것은 1843년 가을이었으나 만나지 못했고, 1847년 봄 소곡정사(小谷精舍)에서 비로소 뵙는다.

섬에 살던 김유와 기정진의 만남은 사람이 사람답게 사는 ‘도(道)’와 ‘인간됨/다움’(人)과 ‘문자/문명(文)’을 찾는 희망찬 첫 대면이었다. 김유는 다른 곳에서 희망의 ‘희(希)’ 자를 ‘학문으로 나아가는 표준(進學之準的)이라 하면서, “희망을 가진 다음에 학문으로 나아갈 수 있으며(希然後能進), 학문으로 나아갈 수 있은 다음에 도덕을 이룰 수 있다(進然後成德)”고 말했다(「진학설증박사형(進學說贈朴士亨)」).

김유가 ‘노사 기정진 선생에게 제자가 되겠다면 예물을 바치면서 보낸 편지’에 보면, 그가 겪고 있던 정신적 방황의 혼란 속에서 문명의 빛을 찾아가는 가슴 벅찬 순간을 만날 수 있다.

“세상에 말세가 된 지 오래돼 뭇 사람들은 각자 자신들의 도를 정도라고 하는가 하면 십자가의 열풍은 온 천하를 자유자재로 거침없이 설교하면서 인간들을 올바르지 못한 길로 인도하고 지름길로 불러내어 드디어 후학들로 하여금 어두운 길을 더듬어 걸어가게 하고 있으니 우리의 올바른 도가 오히려 쇠퇴하여 잡초로 덮인 격이 되었습니다.

저 역시 호남의 섬(湖海)에서 길을 잃고, 혹은 산골에서 헤매다가 험악한 곳도 걸어 보았습니다. 아침에는 양주(楊朱. 위아주의자) 같이 갈림길에 서서 눈물을 흘렸고, 해 저물 때는 완적(阮籍. 위나라의 시인. 죽림칠현의 중심인물)이 가던 길을 걷다가 눈물을 흘려댔답니다. 십 년 세월을 서성거리는 동안 공부는 반걸음도 진전되지 못하던 차, 다행히 한 길을 찾아 스승의 집을 바라보았고, 스승의 문하에 불쑥 들어가 전례(典禮) 강령, 의리(義理)의 종지, 문장(文章)의 핵심을 배웠습니다. 그런 뒤에 우리 유학이 걸어가는 길이 옳다는 것, 공맹·정주 유학의 규정에 등차가 있음을 알았습니다.”(「노문집지서(蘆門執贄書)」)

구도(求道)의 힘은 방황과 슬픔, 아픔과 눈물에서 나온다. 고통과 불안이 희망의 참된 자산인 셈이다. 너무 괴롭고 불안하여 달마(達磨)를 찾아 도를 구했던 혜가(慧可, 487-593). “만약 하늘에 붉은 눈이 내리면 법을 주겠노라”던 달마의 말에, 그는 내리는 눈발 아래서 왼팔을 자른다. 사방으로 튀어 흰 눈밭은 붉게 물들이던 구법(求法)의 선혈. 그 처절한 광경 정도는 아니더라도, 김유가 기정진을 만났을 때의 심정은 절실했으리라.

기정진에 입문한 뒤 김유는 매년 거문도에서 장성에 있는 스승을 찾아가 학문을 쌓아간다. 그때 그는, 당시 서너 살세 정도였던 기정진의 손자 기우만(奇宇萬. 1846-1916. 자는 회일(會一), 호는 송사(松沙)을 안아주고 업어주며 글을 가르쳐주었다고 한다. 두 사람의 나이 차는 32살.

동백꽃, 샤넬의 ‘카멜리아’가 생각나다

김유가 세상을 떠나자, 기우만은 그의 유고(遺稿)를 정리하여 『귤은재유고』 간행을 주도한다. 기우만은 말한다. “명주와 금귤이 호남의 남단인 거문도의 토산물로서 가장 보물이라고 하는데, 어찌 이것만이 보물이라고 할 것인가. 내가 아는 바로는 위대한 한 인물이 태어나 기이하게 맑고 깨끗한[淸淑]한 선비가 되었으니 이분이 김거사(金居士) 귤은(橘隱)이다.”(「귤은재유고서(橘隱齋遺稿序)」)

예전부터 호남의 남단 거문도의 명물을 ‘명주(明珠)와 금귤(金橘)’이라 했다. 여기에 하나 더, 동백을 뺀다면 섭섭하리라. 겨울이면 수월산 아래 거문도 등대로 가는 동백 숲길에서, 잠시 가브리엘 보뇌르 샤넬(1883-1971. 별명 코코 샤넬)이 선택한 립스틱 카멜리아(camellia. 동백꽃)를 떠올리면 어떨까. 이른 봄 눈 속에서 망울을 터뜨리며, 피어날 적엔 온몸을 붉은 열정으로 사르고, 떨어질 때는 송이째 툭 스러져, 불타던 사랑의 시절과 냉정히 등 돌리는 동백꽃을(조혜덕, 『명품의 조건』, 아트북스, 2016, 24쪽 참조). 화려하게 피었다가 싸늘히 떠나는 카멜리아. 그런 짙은 매혹을 잔뜩 움켜쥔 입술로 내뱉던 미사여구가 어쩌면 우리 인생임을, 누구나 한 번쯤 상상해 보는 것은 너무 발칙한 것일까. 섬의 유학자 김유는 거문도 ‘동백꽃(冬栢花)’을 이렇게 읊었다.

겨울 텅 빈 나뭇가지, 휑한 섬에/歲??落海山空

묵은 동백나무, 봄 지피고서 겨울을 견디네/老柏權春以御冬

이곳 봄볕이 이토록 넉넉하다면/箇地韶光猶自足

추위 속 피는 꽃잎 고운 자태 분명하리/寒天生色好爲容

대나무와 닦아가며 굳은 절개 나누었고/宜令脩竹分淸節

봄의 선봉으론 매화를 앞세웠으니/肯許新梅作先鋒

이 꽃은 조금 있다 열매를 맺을 텐데/也是花姑貪結子

잉태 시 원기는 으뜸으로 받을 걸세/胚胎元氣得其宗 (『귤은재유고』권1)

그런데, 꽃은 희망이 아니라 늘 죽음을 예견한다. 죽음은 그리움 속에 자리해 있다. 그리움은 죽음을 찾아가는 연습이고, 살아있음을 알리는 부표이다. 자아와 타자의 합일에서, 결국 그리움은 끝이 난다. 그런 퇴락과 상실, 죽음과 소멸로 가는 길목에서 서성거리며, 온몸으로 피었다 온몸으로 떨어지는 꽃을, 우리는 뜬금없이 사랑하고 있는 것이다.

김유가 소금을 이야기하면서 “하늘이 진실로 인간을 사랑하기(天實愛人) 때문에 … 우리 지역 백성들로 하여금 이 맛을 골고루 먹게 한다. 그러므로 하늘은 인간을 사랑한다.”(「염설(鹽說」)고 말했다. 피어나고 떨어지는 삶, 그런 모든 결정체가, 바로 하늘의 사랑 아닌가. 알갱이 하나하나가 모두, 짜디짠 눈물의 꽃 아닌가.

섬, 은둔과 회생의 토포스

김유의 거문도 생활은 그곳이 고향이었기에 자발적이고 운명적이었다. 예컨대, 유배로 해서 진도(珍島)에서 19년을 살았던 소재(?齋) 노수신(盧守愼. 1515-1590) 같은 케이스와는 달랐다. 한편 난세를 만나 자발적으로 섬에 은둔한 유학자들도 더러 있다. 대표적으로 간재(艮齋) 전우(田愚. 1841-1922)가 그랬다. 그는 1908년(순종 2) 나라가 어지러워지자 입해(入海). 즉 왕등도(?嶝島)·군산도(群山島) 같은 섬을 찾아 들어갔다. 일제의 통감부에 이은 한일합방. 그 국망의 현실에 맞서, 그는 도학(道學)을 일으켜서 구국과 국권 회복을 꾀하려 든다. 그래서 부안·군산 등의 앞바다에 있는 작은 섬과 섬으로 옮겨 다니다, 1912년 계화도(界火島. 현재 간척사업으로 육지화됨)에 정착한다. 이 ‘계화’를 ‘중화를 잇는다’라는 뜻으로 계화도(繼華島)라 새기고, 이곳에서 제자를 기르고 책을 쓰다가 삶을 끝냈다. 이쯤 되면 섬은 은둔과 단절의 공간이 아니라, 기사회생을 위한 재기의 토포스였다. 조선조 최후의 비극적 영웅들에게 은둔은 생존의 철학이자 도학(道學)이고 정치였으며, 저항의 내성적(內省的) 현실적 수사(修辭)였다. 섬은 은둔과 회생의 토포스로, 극단의 두 풍경을 붙들고 있다.

최재목 영남대 · 철학과/시인

영남대 철학과를 졸업하고 일본 츠쿠바(筑波)대학에서 문학 석·박사를 했다. 양명학 · 동아시아철학사상 전공으로 한국양명학회 및 한국일본사상사학회 회장을 역임했다. 저서로 『동아시아 양명학의 전개』, 『동양철학자 유럽을 거닐다』 등이, 시집으로 『해피 만다라』 등이 있다.

번역 제공

번역 제공