서구 춤의 도입 이후 춤을 바라보는 한국무용과 현대무용의 대립적 구도는 점차 양자의 상호흡수의 차원으로 변화하고 있다. 무용을 이해해왔다. 그러나 한국무용(한국창작춤)이 전통과의 관련성을 배제하지 않으면서 현대무용 쪽으로 발을 뻗어나갔고, 현대무용가들 역시 ‘한국적인 것’을 끊임없이 고민한다는 점에서 양자는 서로 영향을 주면서 우리 무용계를 이끌어왔다. 이런 활동을 하는 무용가로서 홍승엽과 안애순, 김영희와 김은희는 그 스타일과 철학에서 유독 대비되며 개성을 뽐낸다.

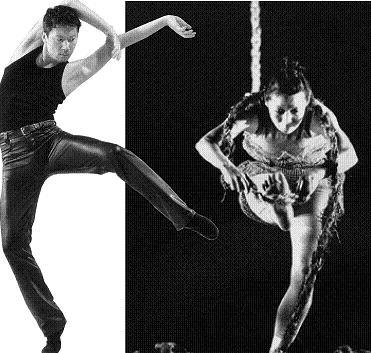

현대무용가 홍승엽 vs 안애순

홍승엽과 안애순의 춤은 조금은 다른 의미이지만 발랄하다.자유로운 발상을 활달한 몸동작으로 보여줄 뿐만 아니라, 풍자, 희화, 유희의 표현에서 거침없다는 점에서 일치한다. 얼마 전 평론가 김남수 씨가 ‘춤추지 못하게 하는 것은 무엇일까’라는

의문을 제기했듯, 춤을 가로막는 대표적 요인은 ‘너무 많은 관념과 생각’이었다. 홍승엽의 자유로운 관능의 몸과 안애순의 뒤틀린 몸짓은 몸을 의미화시키려는 시대의 조류에 저항하면서 소통한다.

|

| ▲홍승엽과 안애순 © |

‘달보는 개’, ‘데자뷔’, ‘빨간부처’ 등을 선뵀던 홍승엽은 최근 ‘두개보다 많은 그림자’를 발표했다. 세 개의 벽면과 세 개의 문이 있고, 정면 상단에선 조그만 그림자劇이 펼쳐진다. 무용수들은 열린 문으로 등장해 해바라기 머리테, 빨간 하트가 그려진 팬티, 망사 스타킹을 통해 흥미와 웃음을 유발한다. 극의 이미지와 춤의 이미지가 겹친다. 그림자극 속에 등장한 두 마리의 개로 분장한 희화화된 유쾌한 춤. 개가 컹컹 짖는 장면은 행복한 광경이면서 동시에 이 세계의 폭력성을 드러낸다.

홍승엽의 ‘두개보다 많은 그림자’에 대해 평론가 장광열 씨는 “정확한 컨셉 설정, 다양한 언어들을 조합시키는 순발력, 무용수들개성을 최대한 이용한 질높은 움직임의 창출”이라고 평한다.

홍승엽의 춤언어는 과학적·분석적이며, 움직임들은 굉장히 세련되며 섬세하다는 것이 공통된 반응이다. 한편 지난해 발표됐던 안애순의 ‘하얀나비의 비명…아이고’(이하 ‘아이고’) 역시 그 나름의 언어를 보여줬는데, 그러나 그것은 일상이 침범해 들어온 ‘춤 아닌 춤’, 정제되고 세련되지 않은 몸짓들이라는 점에서 주목받았다. 안애순은 춤을 가로막고 몸을 구속하는 요인으로 음성(소리)을 든다. 음성은 고립된, 그러나 강력한 명령이다. 몸은 음성에 비해 이차적이며 힘이 없다. 이러한 일방통행적인 것을 떨쳐버리기 위해 몸은 경련을 일으키고, 음성은 찢어지는 소음으로 변한다. 그런데 일그러진 그 몸짓이 춤 아니냐고 ‘아이고’는 슬쩍 말을 건다. 정제되지 않은 실험적인 몸의 춤다움을 안애순은 몸을 꺾어가면서 보여준다.

현대무용가지만, 안애순은 십 수년간 한국적인 소재개발과 춤사위를 연구했다. ‘여백’, ‘춤 소타나’, ‘굿-PLAY’ 등에서 보인 모나지 않은 호흡과 동작에서 한국적인 색채가 물씬 풍긴다. 전통춤과 한국춤 동작들을 차용했기 때문이다.

이에 비해, 홍승엽의 춤은 보다 보편적이다. 그는 ‘한국적인 것’을 표방하지 않는다. 그렇다고 그의 춤이 호소력이 덜한 건 결코 아니다. 무용평론가 심정민 씨는 “홍승엽의 춤은 우화를 차용하지 않고도 해학적인 내러티브와 유희성을 보여준다”라며 오히려 민족적인 색채를 뛰어넘은 것에서 가능성을 발견한다.

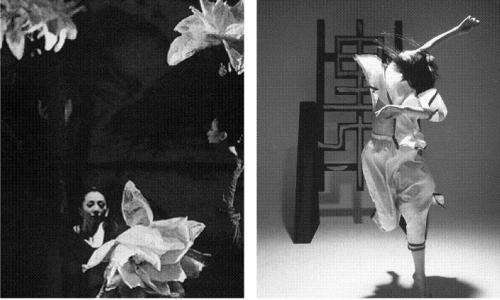

한국창작춤 김영희 vs 김은희

한국창작춤의 선두주자로는 김영희 이화여대 교수와 김은희가 꼽힌다. 나이 차는 좀 있지만 둘은 모두 1980년대 중반 이후 새로운 활로를 모색해온 한국창작춤의 제 1선에 서있던 이들이다.

1920년대 독일의 표현주의나 미국의 미니멀리즘, 혹은 일본 부토의 영향을 받았다는 점, 이미지를 강조하는 것, 최소 단위의 몸 움직임으로 환원시킨다는 점에서 둘은 비슷한 점이 많은 듯하다. 그러나 평단에서는 두 무용수의 차이에 주목하며 다른 미래를 예견하기도 한다.

김영희는 ‘김영희 무트댄스’를 이끌고 있다. 얼마 전 ‘말하지 않고’라는 신작으로 창단 10주년 기념공연도 가졌다. 무트(Mut)’는 뭍(대지)을 뜻한다. 대지를 밟고 서있는 모습에서 춤의 원형이 출발하고, 새로움을 추구함에 있어 용기를 잃지 않는다는 의미로, “무겁고, 어두운, 그리고 독특한 호흡법의 내 춤 스타일로 발전해가는 것이 희망이다”라고 김영희는 말한다.

그래서인지, 김영희의 춤은 흔히 ‘스타일이 강한 춤’, ‘독특한 상체호흡법의 동작’이라고 말해진다. 무용계에서는 ‘무트 스타일’이라 하면 ‘최소한을 통한 극대화, 비워냄을 통해 생겨나는 심연’이라거나 혹은 ‘허리를 뒤로 빼고 상체를 앞으로 쏠리게 하는 동작’으로 통한다. 대표작으로는 1988년 발표된 ‘어디만치 왔니’가 꼽힌다. “창작춤에 전범을 남긴 역작”이란 평을 받았던 이 작품은 지금까지 16개 국가에서 1백여 차례 공연돼 김영희표 춤의 서막을 알렸다.

김은희 역시 한국 전통춤의 현대화 과제를 두고, 꾸준히 한국무용과 현대무용을 넘나들면서 탈장르적인 작품들을 시도해왔다. 하지만 그녀 자신만의 스타일을 확보했다기보다는 향후 활동에 관심이 쏠리는 주자다. 김은희의 대표작으로는 ‘달팽이’, ‘길 I, II, III’, ‘바람의 여인’, ‘넘보라살’, ‘달궁’, ‘그늘집’ 등이 있다. 그 중 ‘넘보라살’은 죽음을 소재로 한 작품으로 1998년 ‘두번째 넘보라살’을 발표해 영혼을 위로하고 죽은 자와의 이별을 풀어내고 있다. 이 작품은 지난 2000년까지 계속 발표됐다.

|

| ▲김영희와 김은희 © |

이은혜 기자 thirteen@kyosu.net

번역 제공

번역 제공