미국 자가면역질환 환자 최대 5천만 명 추산

사회적 경험으로서의 투병 위해 목소리 경청해야

과거로부터 ‘역병’(疫病)은 사람들을 두려움에 떨게 하는 죽음의 질병을 가리키는 흔한 명칭이었다. 그뿐 아니라 죄악에 대해 하늘이 내리는 징벌, 즉 ‘천벌’을 의미하는 은유로 오랫동안 사용돼 왔다. 고칠 수 없는 질병은 신의 영역에 속한 것으로, 인간으로서는 어쩔 수 없이 감내해야 하는 운명인 것처럼. 이후 낭만주의 시대에 이르러서는 질병을 고칠 수 없다면 가능한 긍정적으로 받아들이려는 풍경이 생겨났다.

예술가들은 질병이 보잘것없는 육체에 영묘한 의식을 입혀준다고 믿었고, 불가항력적인 질병을 아름다움과 창조성의 원천으로 받아들였다. 우울증과 발작을 앓던 에드거 앨런 포와 도스토옙스키는 자신의 질병으로부터 예민하고도 섬세한 문학적 감각을 피워낼 수 있었다고 고백하기도 했다.

수전 손택은 이렇게 질병에 상징을 부여하고 은유를 덧씌워 문학적으로 표현하거나 프로파간다의 도구로 사용하는 것에 반기를 들었던 대표적인 작가다. 그녀는 『은유로서의 질병』에서 결핵에 낭만을, 암과 에이즈에 공포의 은유를 입히는 행위를 배격하고, 이런 은유에서 자유로워져야 한다고 주장했다. 어려서 아버지를 결핵으로 여의고 사랑하던 친구들을 에이즈로 잃은 데다, 자신마저 유방암에 걸려 고통받으면서 그녀는 현실이 문학과 다름을 뼈저리게 체감했다.

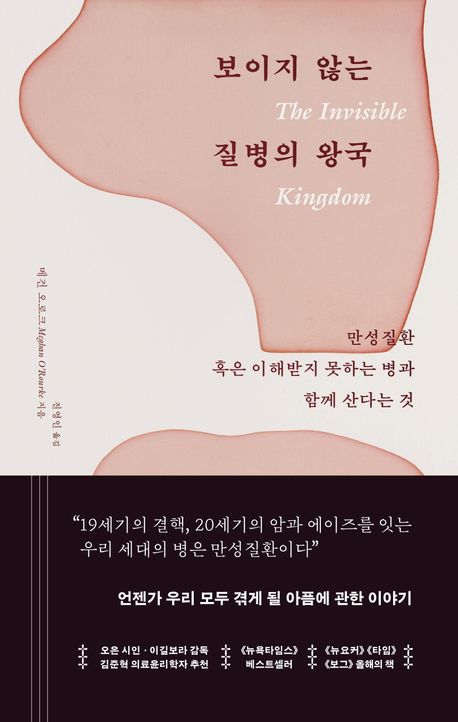

그러나 그랬던 그녀도 은유로부터 완전히 자유로울 수는 없었다. 질병을 ‘성가신 선물’이라 돌려 말하기도 하고, 사람들은 모두 ‘건강의 왕국’과 ‘질병의 왕국’이라는 두 왕국의 시민권을 갖고 태어났으며, 누구도 어느 한쪽의 여권만을 사용할 수는 없다고 표현하기도 했다.

시인이자 저널리스트인 메건 오로크는 손택의 은유에 하나를 더 보태, ‘보이지 않는’ 왕국에 대해 이야기한다. 저자는 20대부터 병명도 모른 채 심한 두드러기와 피로감, 각종 찌르는 듯한 통증과 전신성 질환에 시달리며 현대 의학의 무기력을 절감해 온 환자다.

죽을 것 같은 통증에 시달려도 뚜렷한 병명을 몰라 가까운 이들로부터 이해도 동정도 받지 못한다. 겉보기에 멀쩡하니 히스테리나 건강염려증 정도로 치부되기도 한다. 진단받지 못하는 희귀 질환 때문에 자신만 아는 통증과 함께 타인의 곱지 않은 시선까지 감내해야 하는 이중의 고통에 시달린다.

저자는 마침내 자신의 고통이 라임병과 자가면역질환 때문일 가능성이 높다는 소견을 받아내지만, 그것이 최종적인 진단인지는 여전히 불확실하다. 진단이 이루어졌다고 해서 치료가 보장되는 것도 아니다. 현대 의료는 이미 완치와 일상 복귀라는 질병 극복의 서사를 써 내려갈 능력을 잃은 지 오래다. 우리 사회와 문화 역시 시대의 질병이 된 만성질환과 장애를 제대로 바라보지 못하는 고질병을 앓고 있는 듯하다.

미국에서는 현재 자가면역질환으로 고생하는 환자가 많게는 5천만 명에 이를 것으로 본다. 만성 환자의 수는 ‘유행성’이라 판단할 정도로 빠르게 늘어나는 추세이다.

항생제와 백신의 개발로 인해 감염성 질환은 거의 자취를 감춘 반면, 이제 현대인의 질병은 주로 면역계와 신경계 조절장애나 과민성 증후군과 같은 자가원인 질환으로 대표된다. 외부로부터의 침입자와 전투를 벌이는 게 아니라 정체를 알 수 없는 내부의 스파이와 실랑이를 벌여야 한다. 이 스파이는 물리쳐야 할 적인가, 아니면 나 자신인가? 피아식별조차 쉽지 않은 상황에서 우리는 병의 원인을 찾아 박멸하는 것이 가능하지 않을뿐더러 바람직하지도 않음을 깨닫게 된다.

여기서 은유로서의 질병은 새롭게 힘을 얻는다. 만성질환만큼 은유가 아닌 다른 방법으로 설명하기 어려운 질병도 없다. 우리의 적과 적절히 동거할 지혜를 찾는 일이 무엇보다 중요해졌다.

아서 프랭크가 『몸의 증언』에서 말했듯, 인간으로서 가장 지키기 힘든 의무 가운데 하나는 투병하는 사람들의 목소리를 경청하는 일이다. 아프다는 것은 사회적인 경험이어야 한다. 자기 자신과 타인의 관계를 먼저 생각하지 않고는 아픔을 공감할 수도, 위로할 수도 없다. 질병은 은유를 통해 사람과 사회를 바꾸어 놓는다. 저자는 다음의 문장으로 글을 마무리한다. “내 병은 언제고 무엇이든 올라올 수 있는 열린 창문으로 남았다.”

정우현

덕성여대 약학과 교수

번역 제공

번역 제공