자전거 가게를 하는 형제가 있었다. 자전거를 만들면서 기어와 체인, 구동축과 같은 것을 공부해 가며 기존의 것을 베껴서 만들어보기도 했고, 새로운 모양새로 개선해 보기도 했다. 그런데 무슨 일인지 그 형제는 ‘하늘을 나는 물건’을 만들고 싶어서 애를 쓰기 시작했다.

처음에는 커다란 연을 만들어서 무작정 날려보았다. 다음에는 모형 비행기인 ‘글라이더’를 만들어서 해변가에서 띄워 보았다. 그들은 비행기 날개의 형태에 따라서 비행기의 뜨는 힘이 달라진다는 것을 알아냈고, ‘풍동’을 만들어 날개 실험을 시작했다. ‘풍동’은 팬(fan)을 이용해서 인공적으로 바람이 불도록 만든 통이다. 형제는 풍동 속에 200여 종의 갖가지 형태의 날개를 만들어 실험하기 시작했고, 계속된 실험 끝에 마침내 스스로의 무게를 이기고 떠오르는 날개의 형상을 찾아냈다.

형제는 1903년 12월 키티호크 해변에서 세계 최초로 ‘플라이어 원(Flyer I)’이라는 동력비행기를 공중에 띄우는 데에 성공한다. 이쯤되면 이 형제가 누군지 모르는 이는 거의 없을 것이다. 바로 라이트 형제(Wright Brothers)의 이야기다. 비슷한 시기 새뮤얼 랭글리(1834∼1906)라는 학자가 있었다. 그는 스미스소니언협회의 회장이었는데 이론적이고 체계적인 항공기 연구에 몰입했지만 결국 이론적 배경은 없으나 수많은 시도로 승부한 라이트 형제에게 ‘최초의 비행’ 성과를 넘겨주고 역사의 뒤안길로 잊혀졌다. 현재의 항공산업과 함께 항공역학과 같은 학문체계 또한 자전거 가게의 주인이었던 기술자, 라이트 형제에게 큰 빚을 지고 있다.

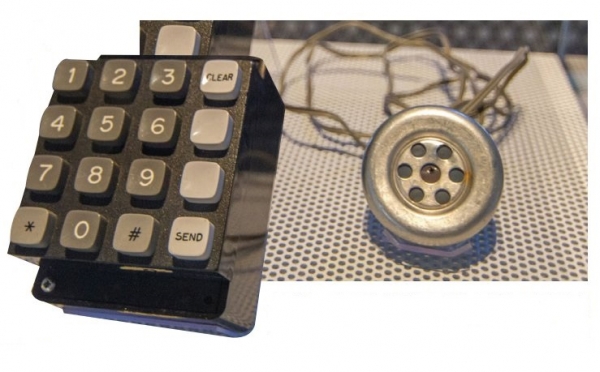

시간이 한참 지나 1970년대. 친구로 지냈던 다섯 살 차이의 동네 형과 아우가 있었다. 둘은 짓궂게도 미국의 전화회사인 AT&T에서 서비스하는 유료전화를 해킹할 생각을 했다. 당시 AT&T 사는 높낮이가 다른 두 음색 조합을 번호로 인식하는 DTMF(Dual-Tone Multi-Frequency)구조를 개발했고, 이를 통해 전화교환이 가능한 시스템을 상용화하여 서비스했다. 소리를 흉내내서 유료전화를 해킹하는 방법은 이미 있었다. 그런데 두 사람은 스탠퍼드대 도서관을 뒤져서 AT&T가 개발한 기술자료를 찾아냈고, 이를 공부해서 디지털식 유료전화 해킹장치를 개발했다.

그들은 유료전화 해킹에 대해 처음 알게 된 ‘고마운 잡지(?)’ 속의 글 이름을 참고해서 이 장치의 이름을 ‘블루박스(Blue box)’라고 불렀다. 이 형과 아우의 이름은 워즈니악과 잡스, 바로 애플의 창립자이다. 후에 스티브 잡스는 10대 청소년 2명이 조립한 고작 100달러짜리의 디지털 장비가 AT&T와 같은 대기업의 인프라를 제어할 수 있다는 것을 확인하면서 아이디어의 구현에 비용이 적게 소요되는 ‘디지털 기술’의 본질을 깨닫게 되었다. 이것이 추후 애플이라는 회사를 설립하는 바탕이 되었다고 회고했다.

라이트 형제와 워즈니악-잡스 콤비의 이러한 접근방식은 아쉽게도 현재의 한국인에게 아직까지 익숙하지 않은 것이다. 문제를 해결하기 위해 우리는 지나치게 연역적인 방식을 취한다. 즉, 이미 알고 있는 방식으로부터 다음 단계로 조심스럽게 나아가는 식이다. ‘돌다리도 두드려보고 건너는’ 위험관리에 익숙한 이러한 방식은 이미 이론적 체계가 탄탄히 잡혀 있거나, 이미 다른 곳에서 얼마간 해보았던 것을 따라잡는 데에는 유효하다.

하지만, 아무도 접근해 보지 못했던 처음 보는 문제의 경우에 지나친 연역적 접근은 자칫 문제의 본질을 꿰뚫는 과감한 시도보다는 그 주위의 안전한 영역을 빙빙 돌며 방관하는 자세를 유도할 수 있다. 아무도 해보지 않은 것을 시도하는 데에 어떤 타당한 이유가 있고, 근거가 있을까? 이유나 근거는 ‘과감한 시도’가 있고 나서 그 결과로서 성공이나 실패가 나타난 뒤에나 제시할 수 있는 것이다.

잘 분류하여 정리해 놓은 갖가지 학문을 차례차례 기초부터 체계적으로 배우는 행위도 의미 있겠지만, 때로는 간절히 원하는 혹은 그저 재미있어 보이는 무언가를 찾아 무심코 한 발을 내디뎌 본 후, 필요한 배울 거리를 찾아가는 과정이 보다 진정한 ‘학습경험’으로 연결될 수도 있다고 믿는다.

* 이번 회로 연재를 마칩니다. 그동안 수고해 주신 필자와 애독해 주신 독자 여러분께 감사드립니다.

유만선

서울시립과학관 관장

번역 제공

번역 제공