우리의 현재와 과거는 어떻게 연결되어 있는가

스페인을 흥분시킨 유쾌한 지적 탐험

문학의 거장과 스타 과학자가 풀어낸 인간과 진화에 대한 흥미진진한 서사

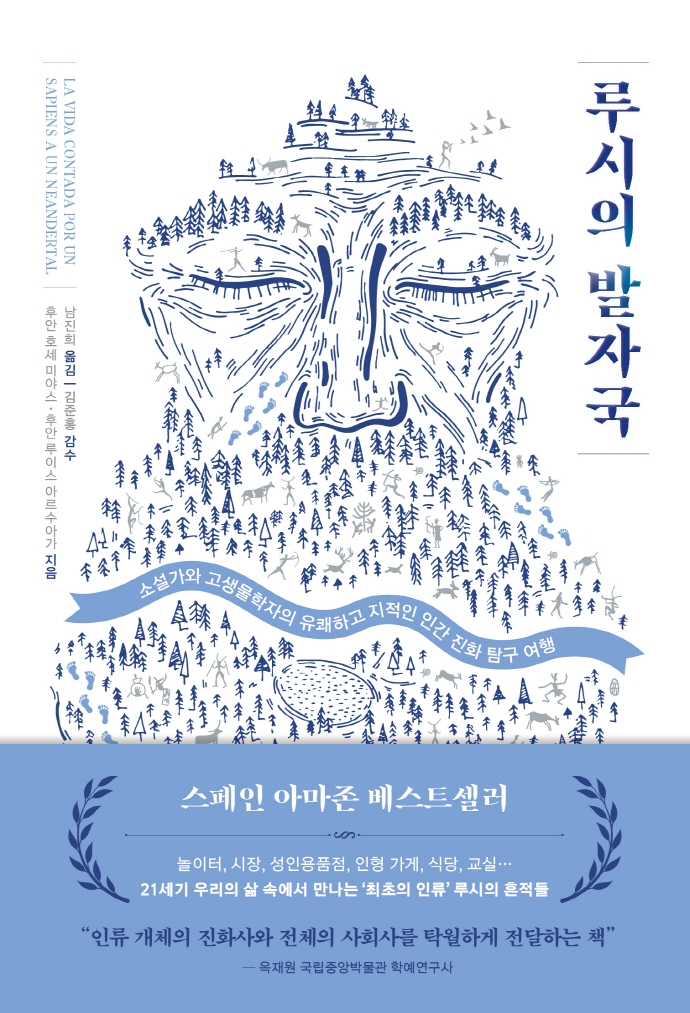

《루시의 발자국》은 스페인의 소설가 후안 호세 미야스와 고생물학자 후안 루이스 아르수아가가 인간과 진화를 주제로 이야기한 책이다. 2020년 스페인에서 논픽션 분야 베스트셀러에 오른 이 책은 고생물학자가 이야기하는 인류의 생물학적 토대, 인류 전체의 사회사를 소설처럼 풀어낸 세련된 교양서로 평가받는다.

두 사람이 풀어내는 서사의 가장 큰 특징은 강의실에서의 대담이 아닌 21세기 우리 삶의 현장이 배경이라는 점이다. 두 사람은 인간과 진화에 대한 이야기를 책으로 내기로 의기투합한 후 초기 인류의 흔적이 남아 있는 동굴, 성터에서부터 놀이터, 시장, 장난감 가게, 성인용품점, 박물관, 해변, 학교 등 우리 삶의 토대가 되는 곳들을 함께 밟으며 우리가 아득한 과거와 어떻게 연결되어 있는지를 탐구한다.

이 책의 길라잡이인 아르수아가는 놀라운 통찰력과 방대한 지식으로 인간이 얼마나 흥미로운 존재인지 환기시킨다. 아르수아가의 입을 통해 나온 내용을 텍스트로 새긴 미야스는 평범한 사람들이 고생물학의 놀라운 연구 결과를 어떻게 받아들이면 될지에 대한 모델을 보여 준다. 그것은 바로 호기심이다. 인간에 대한 호기심은 과거와 우리가 연결되어 있음을 보여 주고, 다시 미래의 누군가와 우리가 연결되어 있음을 깨닫게 해 준다. 이 책을 다 읽고 나면, 이 책의 주인공은 고생물학자나 소설가가 아닌, 현재를 살아가는 우리라는 것을 알게 될 것이다.

※ 이 책의 제목 《루시의 발자국》에서 루시(Lucy)는 에티오피아에서 화석으로 발견된 호미니드(오스트랄로피테쿠스)속의 원시인이다. 약 320만 년 전에 살았던 인물로 추정된다. 그녀는 인류와 오스트랄로피테쿠스속의 공통 조상으로 여겨진다. 그녀의 이름은 발굴단이 듣던 비틀즈의 노래 ‘Lucy in the Sky with Diamonds’에서 따왔다.

동굴, 놀이터, 시장, 박물관, 장난감 가게…

어디로 튈지 모르는 유쾌한 인간 탐구 여행

머리가 편해지는 세련된 교양서

《루시의 발자국》은 여러모로 흥미로운 조합이 만들어낸 베스트셀러다. 소설가와 고생물학자라는 어울리지 않는 조합은, 이 책이 진화에 대한 설익은 대담 혹은 두 사람 사이의 현학적인 지식 자랑을 늘어놓는 따분한 내용으로 채워지지 않을까 하는 우려를 자아낸다. 하지만 이 책을 집필한 호세 미야스는 이런 우려를 첫 페이지부터 지워버린다. 스페인을 사로잡은 소설가는 우리가 왜 사피엔스에, 고인류에 호기심을 느끼는지 정확히 알고 노련하게 이야기를 이끌어 간다.

이 책은 한국 독자들에게 익숙한 철학 안내서 《소피의 세계》를 연상시킨다. 길잡이인 아르수가가가 미야스와 여행을 다니며 고생물학의 다양한 이슈를 설명하는 방식이다. 하지만 예리한 통찰력을 가진 아르수아가는 달변가이긴 하지만, 《소피의 세계》의 화자처럼 살갑고 다정한 성격은 아니다. 시종일관 진지하고 냉철한 그의 지적 탐구에 호세 미야스는 끊임없이 인간적인 호흡을 불어넣는다. 이 책에서 미야스는 적당한 호기심을 가지고 있지만 또한 게으르고 질투하고 욕심을 부릴 줄 아는, 노회하지만 더욱 입체적이고 인간다운 ‘소피’다.

두 사람의 인간 탐구 여행은 그 자체로 흥미진진하다. 각각의 여행지에서 전혀 예상하지 못한 통찰이 튀어나온다. 선사 시대 동굴 벽화에서 구석기 시대의 예술을 논하고, 놀이터에서 유인원과 인간과의 차이점을 대입해본다. 장난감 가게에서는 문화적 수렴과 적응이 이루어지는 방법을 알게 된다. 레스토랑에서는 인간의 먹거리가 어떻게 변화해 왔는지 논한다. 전혀 예상치 못한 곳에서 새로운 지적 자극을 끊임없이 이어진다. 말 그래도 럭비공처럼, 주제가 어디로 튈지 모른다.

이런 측면에서 이 책은 새로운 형식을 보여주고 있다. 거대 담론을 다루는 필독서들처럼 무거운 책들과는 달리 이 책은 저자가 무슨 말을 할지 예측하고 저자가 한 말을 곱씹을 필요가 없다. 일정한 논리와 서사에 따라 저자가 하는 말을 묵묵히 따라야 하는 책들과는 결이 다르다. 저자들이 어디에 가서 무슨 이야기를 할지 모르기 때문이다.

중요한 것은 그때그때 나오는 이야기꾼들의 통찰이다. 우리의 일상과 사물을 어떻게 바라보고, 관찰할지에 대한 자극을 느끼고 배우기만 하면 된다. 스페인의 매체 〈카데나 세르〉가 평한 것처럼 ‘세련된 교양서’로 독자들에게 접근한다. 묵묵한 독서에 지친 독자들이라면, 이 책을 통해 머리가 상쾌해지는 기분이 들지도 모르겠다.

김재호 기자 kimyital@kyosu.net

번역 제공

번역 제공