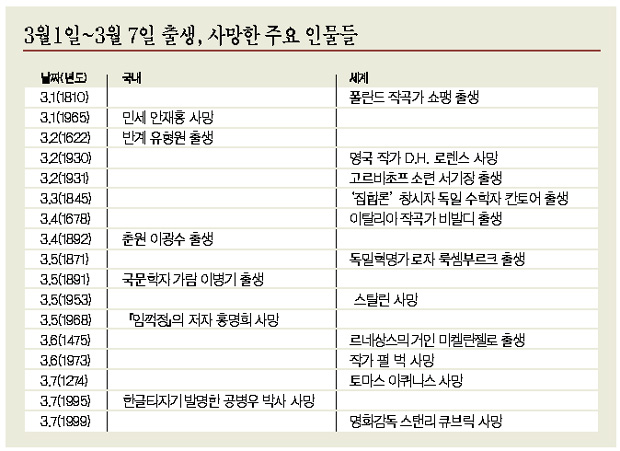

프랑스의 철학자 레비나스는 ‘타자의 얼굴’을 가장 오묘한 것으로 묘사한 바 있다. 역사의 지층은 이와 같은 ‘타자의 얼굴’이 거미줄처럼 얽혀 있다고 볼 수 있다. 교수신문은 ‘역사 속의 인물’ 코너를 통해 週間別 주요 인물의 생몰을 조명함으로써, 역사의 지층에 새겨진 그들의 사유를 현재적 관점에서 짚어보고자 한다. 이번 547호에서는 3월 1일~3월 7일에 걸친 주요 인물 가운데 民世 安在鴻(1891.12.30~1965.3.1)과 독일 수학자 게오르크 칸토어(Cantor, Georg Ferdinand Ludwig Philipp, 1845.3.5~1918.1.6)를 호명해본다.

지난 달 10일 한국프레스센터 19층에서 조촐하지만 의미 있는 학술회의가 열렸다. 사단법인 신간회기념사업회(회장 김진현)가 주최한 ‘신간회 창립 83주년 기념식 및 기념학술회의’다. 주지하다시피, 민세는 이 신간회 운동과 깊은 연관을 맺고 있는 인물. 이날 학술회의에서 쏟아진 목소리들이 민세의 현재성을 명료하게 보여준다. “83년 전 창립한 신간회가 추구한 左右 통합, 근대주의 등과 같은 유산은 오늘까지 남아 우리들의 등대가 되고 있다”는 목소리는 오늘 3월 1일, 민세의 忌日에 올리는 제문이 된다.

민족내부통합 모색한 ‘순정우익’

민세의 略傳은 이렇다. 경기도 평택에서 1891년 12월 30일 출생했다. 한국의 독립 운동가, 정치가이며 언론인, 역사가이다. 일제치하에는 신간회 활동의 주역이었고, 타민족에 대한 자주적인 입장을 견지하려는 민족사관을 주장했다. 1945년 8월 15일 밤 발족된 건국준비위원회(이하 건준)의 부위원장을 맡았다. 그러나 이 건준이 박헌영의 개입과 영향으로 좌경화하면서 안재홍은 건준을 탈당, 9월 1일 조선국민당을 창당했다. 우사 김규식, 여운형 등과 함께 좌우합작 사업 등을 추진했다. 1947년 2월 5일 미군정청의 남조선과도입법의원 민정장관으로 임명돼 1948년 8월 15일까지 근무했다. 남북협상 실패 후 1950년 제2대 국회의원 총선거에 출마해 당선, 국회의원으로 활동했으나 6월 25일, 한국전쟁 발발로 인민군에 의해 납북됐다. 납북 이후 안재홍에 대한 자세한 기록은 재북평통 최고위원으로 활동했다는 것만 알려졌을 뿐 그외 구체적인 활동은 알려지지 않았으며, 그곳에서 1965년 3월 1일 사망했다. 1989년 건국공로훈장 대통령장이 추서됐다.

민세는 전형적인 학자 성격이었다. 그의 서각 가운데 “일생을 일하고, 一生을 읽으라”나는 게 있을 정도로, 그의 독서는 진중했다. 언론인 송건호는 “민세는 거짓이 없고 순정한 인간으로 온갖 고초를 겪은 민족지도자로 존경 받기는 했으나 한국적 정치 풍토에서 정치인이면 으레 몸에 지니고 있어야할 권모와 술수, 당략을 구사할 수 있는 인물이 아니고 일제 수난기와 해방후의 거센 파도속에서 시대적 희생자로서 인생을 마친 비운의 주인공이었다”고 평가 한 바 있다.

「안재홍의 신민족주의 사상과 운동」(1998)으로 박사학위를 한 김인식 중앙대 교양학부 교수(한국현대사)는 민세의 현재적 의미를 두 가지 측면에서 설명한다. 민세는 자기 스스로를 가리켜 ‘순정우익’이라고 말했지만, 여기에는 다른 함의가 있다는 것이다. “민세의 신민족주의에는 두 가지 측면이 있다. 첫째는 민족내부 통합의 문제다. 이는 곧 자본주의의 자기수정을 그가 고민했다는 뜻인데, 그런 고민의 흔적이 자본주의 모순을 탄력적으로 극복할 수 있는 신민족주의로 나타난다.” 즉, 국가가 공공성의 주체가 될 수 있느냐를 고민하면서 신민족주의를 심화했다는 지적이다. 두 번째는 국제적 민족주의(열린 민족주의) 문제다. 민세는 민족문화가 세계문화에 기여할 수 있고, 또 세계문화를 마땅히 수용할 필요가 있다고 역설했다. 김 교수는 “민세는 1934년에 이미 오늘날 글로컬리즘과 같은 생각의 지경을 모색했다”고 강조한다.

자칭 ‘순정우익’인 민세는 역사를 움직이는 주체를 엘리트로 인식하면서도 이들 엘리트가 자본의 이익만 대변하지 않고 기층 민중의 이익까지 대변할 수 있어야 한다고 믿었다. 비록 체질적인 보수주의자였지만 그는 “경제적 민주주의가 실현되지 않는다면, 부르주아 독재에 불과하다”고 주장하리만큼 ‘경제적 민주주의’ 모색에 전념했다. 폭력혁명을 분명하게 거부했기 때문에 그는 ‘공산주의 독재’를 혐오했다. 그러나 사상과 주의로서는 공산주의를 인정하는 사유의 탄력을 보인 대목은 눈여겨 볼 필요가 있다. 그는 여전히 좌도, 우도 아닌 ‘중도’의 길에 서 있는 인물인 셈이다. 그런 그가 전쟁기간 강제 납북돼 그토록 거부하던 ‘공산주의’ 체제에서 어떤 변모를 겪었다면, 그 변모는 한국근현대사의 비극이 개인에게 강제한 비극일 수밖에 없다.

정신병원에서 사망한 집합론의 창시자

천재들은 고독하다. 식민지시대 천재 시인 이상은 ‘박제가 된 천재’를 역설했다. 여기 자신의 학문적 스승과 오랜 기간 학문의 敵으로 불편한 관계 이상의 관계로 살았던, 그 스스로 수학사의 중요한 이론이 되는 ‘집합론’의 사유를 그려냈음에도 주위의 무지한 혹평에 시달려야 했던 수학자가 있다. 그가 바로 칸토어다. 1845년 3월 3일 러시아 상트 페테르부르크에서 태어난 이 불운한 수학자는, 주식 중개인으로 부를 쌓은 아버지의 건강 때문에 11세에 독일로 이주해서 살게 된다.

그의 생애 전반은 다른 인물들처럼 ‘아버지의 그늘’이 발견된다. 아버지의 뜻에 따라 공학자가 되기 위해 1862년 취리히 공과대학에 입학했다가 아버지의 허락을 받고 전공을 수학으로 바꾼다. 이듬해 아버지가 죽은 뒤 베를린 대학으로 옮겨서, 쿠머, 크로네커(그의 평생의 학문적 스승이자 반대자), 바이어슈트라스로부터 정수론, 해석학 등을 배우고 1867년 박사학위를 받았다. 할레 대학에서 무급 강사 생활을 하다가 1872년 조교수, 1879년 정교수로 승진해서 1913년까지 그곳에서 가르쳤다. 원래 그의 꿈은 베를린대학 교수가 되는 것이었다고 한다. 1872년부터 1882년까지 데데킨트와 무리수의 정의를 포함해 학문적 교류를 쌓았다.

칸토어는 1873년 유리수 전체의 집합과 대수적 수 전체의 집합이 가산(countable)임을, 즉 자연수 전체의 집합과 일대일 대응임을 증명했다. 29세가 되는 1874년에는 실수 전체의 집합이 비가산(uncountable)임을 증명하는 논문을 발표하는 등 일련의 과정을 거쳐 초한 집합론(transfinite set theory)을 창시했다.

이 혁명적인 이론이 처음 등장했을 때, 수학계는 일반적으로 회의적인 분위기였다. 칸토어가 이 이론을 증명하기 위해 사용했던 증명 방법, 즉 ‘대각선 증명’은 칸토어 자신도 처음에는 그 결과를 믿지 못해 3년을 낭비했을 정도였기 때문에 다른 일반 수학자들의 반감은 이루 말할 수 없을 정도였다. 허민 광운대 교수(수학교육과)는 “클라인이나 푸앵카레와 같이 영향력 있는 수학자도 호의적이지 않았다. 특히 크로네커는 적대적으로 대했다”고 『수학자의 뒷모습Ⅲ』(경문사, 2008)에서 적고 있다.

칸토어의 스승인 크로네커는 왜 적대적이었을까. 그것은 크로네커가 확고한 유한론자였기 때문이다. 스승의 눈에 비친 칸토어는 수학이 아니라 신비주의와 신학에 몰두한 정신없는 제자였던 것이다. 스승 크로네커와 칸토어 사이에 일어난 가(potential) 무한과 실(actual) 무한에 관한 다툼을 가리켜 허민 교수는 “수학자 사이의 불쾌한 사건 중에서도 매우 가슴 아픈 예”라고 말한다.

말싸움에 뛰어난 소질이 있는 크로네커의 계속된 독설은 개인적인 욕설로 변질됐고, 과민한 칸토어는 1884년 봄 최초로 신경쇠약증상을 보이게 된다. 이는 그의 여생을 통해 되풀이 됐고, 그때마다 칸토어는 할레의 정신병원을 찾아야 했다. 베를린대학 교수로 금의환향하고 싶었던 그의 꿈은 스승 크로네커의 격려한 반대에 부딪혀 물거품이 되고 말았다. 1918년 73세의 나이로 지독하게 추운 1월 숨을 거뒀다.

“크로네커 대 칸토어의 다툼은 수리 철학에서 직관주의와 형식주의 학파 사이의 20세기의 논쟁으로 발전했다”고 허 교수는 설명한다.

최익현 기자 bukhak64@kyosu.net

번역 제공

번역 제공