박물관 건축은 우리 사회의 공공시설 중에서도 으뜸 되는 과제이다. 문화를 위한 공공시설은 오페라 하우스에서부터 동민회관까지 여러 가지 대상이 있으나, 그 중에서도 국립중앙박물관은 국가적 자존심을 대신한다. 우리의 국립중앙박물관의 위상도 그러하다. 한국 역사, 미술의 총화가 여기에 담기며, 건축도 모든 몸짓을 다하여 한국 문화를 말하기 때문이다.

이 건축은 1995년 국제설계경기로 당선작을 얻고 그것이 10년 만에 구현되는 것이다. ‘국제’에 개방하여 ‘설계 경기’로 건축을 얻는다는 것은 디자인의 한국적 보편성을 의지로 함이다. 이 글 쓰는 사람 역시 이 박물관 기획 작업을 하며, 경기의 결과에서 세 가지 기대로 주시하였다. 한국적 모더니즘의 한계를 어떻게 극복하는가. 한국성이라는 지역적 아이덴티티가 현대적 보편성에서 얻어지는가. 박물관 공간의 새로운 패러다임이 얼마큼 열릴 것인가.

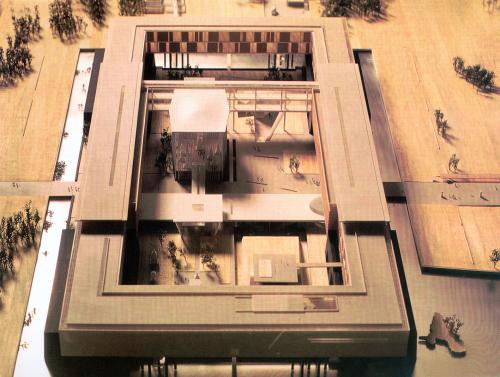

그러한 욕구는 상당히 거두어졌거나 또는 결국 궁극성에 이르지 못하며 타협된다. 디자인의 결과로 놓고 보면, 확실히 당선작(박승호, 정림건축)은 모더니즘의 관성을 벗어나지 못하고 있다. 그것은 설계경기에서 次席을 차지했던 크리스티안 뽀잠박(Christian de Portzamparc)의 공간 개념과 비교하여도 그렇다. 당선작은 일단의 槨 같은 구조 안에 내용을 담는다. 이에 비해 차석의 안은 외곽 안에 큰 뜰(中庭, atrium)을 넣고 그 주위에 전시공간을 둘러친다. 다시 말해 당선작은 덩이의 완결성을 도모하고, 차석 안은 공간에서 시작한다.

|

| ▲Christan de Portzamparc, 김병윤, 신재순 / 국립중앙박물관 국제설계경기, 차석 / 1995 © |

현대 박물관에서 그 기능적 적합성이라는 것은 기준 자체가 절대적이지 않다. 대개 동선이 다소 길어지거나, 관리의 불편이 기능적 부적절함에 든다. 기능의 혼돈이나 순서가 바르지 못할 경우도 불합리함이다. 건축비용이 너무 과다하거나 운영비가 비싸게 예상되어도 비합리적이다. 그러나 교조적인 합리성은 나머지 상대적인 가치들과 갈등을 일으킬 수 있다. 만약 공간을 좀 더 활달하게 하기 위해 동선이 길어질 수 있다. 만약 공간적 경험을 좀 더 풍부하려 하다면 공간을 더 풀어 낼 수 있다.

결국 국립중앙박물관은 합리성을 선택하는 보수성에 기울어 졌다. 그리고 그의 구현을 앞두고 있다. 당시 박물관장이었던 정양모 박사도 그 선택을 두고두고 아쉬워한다.

이 박물관은 김영삼 정부에서 시작하여, 김대중 정부에서 대강을 이루며, 노무현 정부에서 완성되는 대 役事이다. 관련 장관도 그 사이에 여럿 갈리었다. 주무 장관인 문화부 장관으로서도 이 박물관 건립은 역점적인 과제이다.

김영삼 정부는 경복궁 안의 옛 조선총독부 건물을 허물기 위해 그 안에 있던 박물관을 문간방으로 몰아내었다. 용산에 새 박물관을 지어주기로 타협된 것이지만, 어떻게 보아도 이 프로젝트는 정치적 발동이다. 외환 위기가 닥치고 아직 胎盤에 있던 이 박물관이 어려웠던 시기가 있었으나, 김대중 정부에 들어 공사에 드라이브가 걸렸다. 나라의 큰일이니 여러 가지 의견도 많고, 수많은 자문위원회마다 감 놓아라 배 놓아라 한다. 어느 국회위원이 찾아와서는 국산 대리석을 써야 한다는 주장으로 그의 지역산 대리석 들여놓기를 강변하기도 하였다.

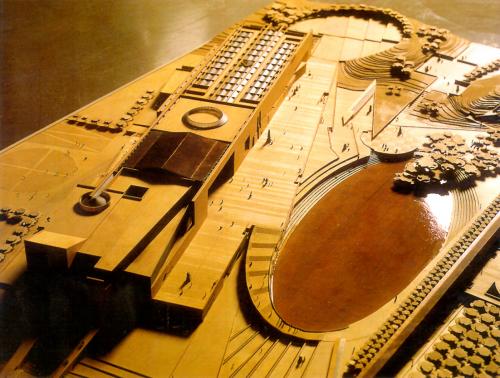

사공이 많으면 배가 산에도 가지만, 사람 간섭이 많은 건축은 원안의 생동감을 잃어간다. 모두 기능적 합리성이 이유이다. 앞마당의 影池는 오그라들었고, 전시실 입구인 원추형 로톤다는 기관지염이 걸렸다. 노무현 정부에 과업이 넘어가며 작업은 마무리되는데, 이상하게 한국의 ‘진보적 문화 관료’는 매우 ‘수구적인 문화’의 시선을 가졌다. 그 시간 동안 디자인은 순치되어 가며 우리 사회에 내놓아졌다.

|

| ▲박승홍, 정림건축 / 국립중앙박물관 국제설계경기, 당선작, 실시안 / 1995 © |

현대의 박물관은 전시뿐만이 아니라, 그 안에서 여러 가지 문화적 향연이 벌어져야 하기 때문에 공공역역의 활달함이 중요하다. 빠리 루브르 미술관을 하루 이틀에 다 이해한다는 것을 기대하지 않듯이, 현대 박물관은 일상의 공공문화이다.

친숙한 구법을 가지고도 주변 요소를 포섭하려는 당선작가 박승홍의 도면에는 자연과 땅의 현상이 많이 겹쳐 그려져 있다. 그러나 그 현상은 조금 멀리서 본 시선이다. 거기에서 벌어지는 관계는 남산이나 한강을 의식하는 외향적이며 원경에서의 일이다. 물론 영지를 통해 원경을 가까이 끌어들이는 의도가 없지 않으나 아무래도 간접적이다. 이에 비해 C. 뽀잠박의 안 뜰에서 벌어지는 현상은 가까이에서 활발할 수 있었다. 그것은 비록 내향적이지만, 관계의 거리가 친숙 거리에 있기 때문이다.

|

| ▲박물관 로튠다 © |

로맨틱 모더니즘, 그것은 모순의 말이기도 하며, 모더니즘의 결말에서 결합시켜 볼 의미이기도 하다. 합리적 근대성과 지역적 낭만성을 엮는 이 박물관을 두고 하는 생각이다.

박물관은 10월 개관을 앞두고 있지만, 할 일은 아직도 많이 남아있다. 건물이 되고 박물관 활동이 시작된다고 하지만, 공간은 시간이 들어야 숙성되고, 조경은 나이가 들어야 익는다. 아직 손도 대지 못하고 있는 부분이 박물관 접근 가로변의 정비이다. 오랜 동안 미군의 장소였기 때문에 대중교통의 인프라스트럭츄어가 빈약하고, 가로 환경도 척박하여 있다. 최소한 몇 정거장 앞서부터 박물관 가로로서 행색을 갖추어야 한다. 그것을 서울시가 하는지, 용산구가 하는지, 문광부가 하는지 모르겠지만, 아직 밖의 일이라고 놔두고 있다. 아마 개관이 되고 나서도 한동안 박물관의 모습은 척박한 주변에 묻힌 섬처럼 보일 것이다.

좀더 먼 시간의 관심으로 보면 용산 미군기지 이전과 함께 그의 주변이 보다 精緻한 문화 공간으로 편제될 필요가 있다. 그것은 한 박물관 건물의 수월성으로 해결되는 일이 아니다. 그것은 도시적 범위에서 네크워크가 이루어질 때 가능한 일이다.

번역 제공

번역 제공