초도에서 들은 초분(=풀무덤) 이야기

여수의 초도에 들렀을 때였다. 마침 민박집 주인과 섬의 풍습에 대해 이야기를 나누던 중 “예전 이곳에도 초분이 있었으나 현재는 사라지고 없다”는 말을 들었다. 그는 승용차로 나를 선착장까지 태워주면서 기억을 더듬어 대동항 매표소 뒤편 산중턱을 가리켰다. “초분 자리가 저 쯤 될 겁니다.” 초도에서 여수로 나가는 배를 기다리는 사이, 나는 대동항의 마을 돌담길을 기웃대며 이미 사라지고 없는 초분 생각에 젖어 골목을 쏘다녔다.

“왜 그렇게 무덤이 궁금하냐?”고. “지금부터 딱 100년만 지나면 지금 대한민국과 지구에 살아있는 사람들은 다 죽어, 모두 저 무덤으로 가 있을 터인데. 수도 없이 생겨나는 그 무덤이 뭐 그리도 궁금하냐?”고. 누군가 이렇게 다그칠 것 같다. 그래도 나는 초분이 궁금했다.

드디어 청산도로, ‘느림의 섬’으로

지난해 11월, 깊어가는 가을바람 따라, 드디어 청산도로 떠났다, 철 지난 섬의 풍경은 어떨까.

전라남도 장흥군의 정남진(正南津). 서울의 정남쪽에 있다는 그 나루터에 잠시 들렀다가, 전라남도 완도군 신지(薪智) 명사십리해수욕장(鳴沙十里海水浴場)으로 간다. 원 없이 밟아보는 고운 모래를 껴안은 바다.

나의 상상은 여기서 잠시 길을 잃는다. 가야할 방향을 잃어버리고 방황한다. 그러나 방황이라는 것이 가끔 내 정신의 훌륭한 방법임을 나는 안다. 옆길로 자꾸 새면서, 허허로운 해변에 쓸쓸한 맨발이 걸어간다. 애비 없는 추억들이, 집 잃은 게딱지 햇살들이, 신발을 벗어들고 허물어진 개미둔덕을 넘어, 어리석은 고로, 진실에서만 철썩이는 파도들이, 낡고 매끄러운 조개껍질들이 지상의 가장 아름다운 이야기를 벗어놓고, 노을 속으로 맨발로 걸어 들어간다. 다시 정신을 차리고, 나는 무정하게 길을 떠난다. 하마터면 참 깜깜해졌을 해변을, 먼 바다로 밀려가는 파도들을, 노을에다 애써 다 맡겨두고 간다.

완도에서 일박. 다음날 아침 청산도행 배를 타고, 마냥 가 닿고 싶었던 그 섬에, 첫발을 디딘다. 청산도항은, ‘느림의 섬, 청산도’, ‘슬로시티 청산’이라는 글귀를 내 눈동자 깊이 심어놓는다. 맞다, 좀 ‘느릿느릿, 느리게’ 살았어야했는데, 그게 그렇게도 어려웠다. ‘더 빨리, 더 멀리, 더 높이’를 버리고, 제발 ‘더 느리게, 더 가깝게, 더 낮게’ 살아왔어야 했는데. 살아온 날들이 그저 죄스럽다.

청산도 초분(草墳)의 솔잎, ‘조(弔)’ 자의 흔적

제일 먼저 선착장에서 얼마 멀지 않은 산중턱, 당리로 향한다. 청산도 바다가 한 눈에 든다. 영화 「서편제」에 등장하는 느릿느릿 꾸부렁한 길이, 드문드문 핀 흰 가을꽃의 벌판을 데리고스윽 존재감을 드러낸다. 사시사철 곡조가 저 길이고 산이고 들판이고…. 그래 자연이 모두 명창(名唱) 아닌가. 「서편제」 속의 ‘사철가(四節歌)’를 놓칠 순 없다.

이산 저산 꽃이 피니 분명코 봄이로구나.

봄은 찾어왔건마는 세상사 쓸쓸허드라.

나도 어제 청춘일러니 오늘 백발 한심허구나.

내 청춘도 날 버리고 속절없이 가버렸으니

왔다 갈 줄 아는 봄을 반겨 헌들 쓸데 있나.

(……)

가을이 가고 겨울이 돌아오면

낙목한천 찬바람에 백설만 펄펄 휘날리어

은세계가 되고 보면 월백 설백 천지백허니

모두가 백발의 벗이로구나.

무정세월은 덧없이 흘러가고

이내 청춘도 아차 한 번 늙어지면 다시 청춘은 어려워라.

어화 세상 벗님네야

인생이 모두가 백 년을 산다고 해도

병든 날과 잠든 날 걱정근심 다 제허면

단 사십도 못 살 인생,

아차 한 번 죽어지면 북망산천의 흙이로구나.

“봄은 찾어왔건마는 세상사 쓸쓸허드라~~아차 한 번 죽어지면 북망산천의 흙이로구나.” 참 눈물겨운 구절이다. 당리에 와서, 발아래 굽어보니 밭 가운데 자그만 초가집 형태의 무언가가 있다. 그게 초분 모형이었다. 현재 청산도에는 근대화 때문에 초분의 장례 풍습이 사라졌다. 그 모형을 통해 원형을 짐작해볼 수 있을 뿐이다.

밭으로 내려서서 찬찬히 살펴본다. 초분 위에 거꾸로 꽂힌 솔잎이 보인다. 조문객들이 고인을 위해서, 잘 썩지 않는 솔잎의 기운으로 벌레나 나쁜 기운의 침입을 막기 위해, 하나씩 고이 꽂아두는 것이란다. 멧돼지 등의 들짐승들로부터 고인의 시신을 보호하기 위해 솔잎만이 아니라 손바닥만 한 크기의 소나무 가지를 꽂아 두기도 한단다. 아, 그렇구나! 나는 어렴풋하게나마, 여기서 천장(天葬)의 사인(흔적)을 읽어낸다. 고전에 나오는 천장(天葬)과 매장(埋葬), 그 차이를 생각해 보고 있는 것이다.

다시 청산도를 한참을 걸어 들어간다. 사랑길로 들어서는 입구에 초분이 있다. 해안으로 내려가는 언 덕 위, 놓치기 쉬운 곳이다. 초분 옆에 움막같이 초분을 만드는 과정을 설명하기 위해 만들어 둔 집에 들어선다, 중앙에 전시를 위한 관이 놓여 있고, 벽에 초분을 만드는 과정을 적어 두었다. 혼자 있으려니 좀 무섭다. 닫힌 관 속에서 시신이 일어서 나올 듯 공포감이 엄습한다. 잠시 밖으로 나와 다른 사람이 올 때까지 기다렸다, 그들과 다시 들어선다.

천장(天葬)과 매장(埋葬)

맹자는 장례에 대해 이렇게 말했다.

대체로 상고 시대에 부모를 매장하지 않는 사람이 있었으니, 그 부모가 돌아가시자 들것에 들어다가 시신을 산 속 계곡에 내다버렸다. 며칠이 지나서 그 사람이 그 곳을 지나다가, 여우와 살쾡이가 뜯어먹고 쉬파리와 등에가 파먹는 것을 보고서는, 그 사람은 이마에 진땀을 흥건히 흘리며 곁눈질로 볼 뿐 차마 똑바로 쳐다보지 못하였다. 그가 이렇게 진땀을 흘린 것은 남들에게 보여주기 위해 그런 것이 아니요, 진실로 마음속으로 뉘우쳐 얼굴에 드러나게 된 것이니, 아마도 그는 집으로 돌아와 삼태기와 삽을 가지고 가서 시신을 다시 매장하였을 것이다. 시신을 매장하는 것이 참으로 옳은 일이라면, 효자와 어진 이들이 자신의 부모를 장례 치르는 것도 반드시 그 나름의 도리가 있다.

위의 내용 중에 “시신을 산 속 계곡에 내다버려…여우와 살쾡이가 뜯어먹고 쉬파리와 등에가 파먹는”다는 것이 있는데, 이것은 중국 상고시대의 천장(天葬)을 말한다.

천장이란 풍장(風葬)을 의미한다. 풍장이란 사체를 지상 혹은 나무 위, 암반 등의 자연상태에 방치해두고 비바람을 맞아 부패하여 자연 소멸시키는 방법이다. 뼈를 수습하지 않고 그대로 내버려 둔다. 이 점에서, 풀무덤=초분(草墳)(=1차 葬)을 통해서 탈육(脫肉)한 후 세골장(洗骨葬)(=2차 葬. 원장/본장)을 하는 이중장제(二重葬制)와도, 시신의 소멸을 조류에 맡기지 않는다는 점에서 조장과도 좀 다르다. 천장을 조장(鳥葬)으로 보기도 하는데, 조장이란 풀이 우거진 수풀 속에 내다버려 새나 짐승, 벌레가 시신을 처리하는 방식을 말한다. 그런데 후술하는 조(弔) 자가 말해주듯이 짐승들을 쫓는 데서 조장으로 보기는 어렵다. 물론 조장과 풍장에도 지역에 따른 차이가 있다.

이를 증명해주는 기록들이 있다. 즉 『오월춘추(吳越春秋)』에서 “옛날에는 사람들이 질박하여…사람이 죽으면 띠풀로 싸서 들판에 버렸는데, 효자는 부모가 날짐슴 들짐승에게 먹히는 것을 차마 보지 못해서 활을 쏘아서 지키고, 날짐승 들짐승의 해를 끊었다.”라고 한다.

이를 보면 매장 이전에 천장을 하지만 들짐승 날짐승들이 시신을 해치는 것을 막았음을 알 수 있다. 어쨌든 풍장 혹은 조장 같은 ‘천장’이 진행되다가 차츰 ‘매장(埋葬)’으로 바뀌었음을 알 수 있다.

‘장(葬)’ 자의 뜻

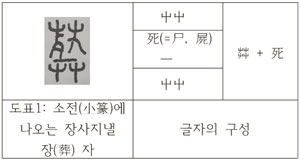

사실 장사 지낼 ‘장(葬)’ 자는 ‘잡풀 우거질 망(茻)’ 자와 ‘죽을 사(死)’ 자를 합한 것이다. 글자 그대로 사람이 죽으면[死(=屍身)] 풀섶[?]으로 싸서 들판에 내다버려두었던 풍습과 관련된 것이다.[도표1 참조] 망(茻)은 풀[?]이 우거진 모양이다. 사(死) 자는 앙상한 뼈 알(歹) 자에 사람 인(人) 자를 합친 것으로 사람이 죽어서 뼈만 앙상하게 남은 것을 말한다. 그러니까 장(葬)은 원래 죽은 이를 풀섶으로 싸서 들판에 내다버린 모양이다. ‘사(死)’ 자 시(尸, 屍)의 최초표기로 보인다. 사(死) 자 밑의 일(一) 자 표시는 시신을 놓아두는 깔개를 표시한 것이거나 섶으로 두텁게 옷처럼 입힌 것으로 보인다. 풀섶[?]이 깔개와 옷의 역할을 한 것이라 하겠다. 청산도에서 초분을 만들 때 미물들의 접근을 막으려고 돌 위에 솔잎을 깔거나 초분의 지붕에 솔잎, 솔가지를 꽂아 벌레들의 근접을 방어했음을 볼 수 있다. 여기서 풀섶의 역할을 살필 수 있다.

『주역』, 「계사(繫辭) ・ 하(下)」에 보면, “고지장자(古之葬者), 후의지이신(厚衣之以薪), 장지중야(葬之中野), 불봉불수(不封不樹)”라는 구절이 있다. 즉 “옛날의 장례는 풀 섶으로 두껍게 입혀서 들판에다 장사지내고는 봉분이나 표식을 세우지 않았다.”는 말이다.

그 다음 구절에 “상기무수(喪期無數), 후세성인역지이관곽(後世聖人易之以棺槨)” 즉 “상을 치르는 기간에 (정해진 법식의) 날짜가 없었다. 후세에 (예법과 문화를 만든) 성인이 관곽으로 바꾸었다.”라고 말이 이어진다. 이것은 천장에서 매장으로의 이행을 알려주는 대목이다.

‘조(弔)’ 자에 숨은 장례 풍경

그런데, 시신을 들판에 내다 버리면 새(날짐승)나 들짐승들이 쪼아 먹으러 오기 마련이다. (어디 금수에만 머물겠는가. 온갖 벌레들도 달려든다) 그러면 유족들이 그것을 그대로 방치했을까? 아니다. 그러면 그것을 어떻게 알 수 있는가? ‘조(弔)’ 자[아래 도표2 참조]가 이 점을 알려준다.

소전(小篆)에 나오는 조(弔) 자를 보면 사람 인(人) 자에 활 궁(弓) 자가 보인다. 마치 이[夷: 大(대→사람)와 弓(궁)의 합자. 사람이 활을 들고 있는 모양] 자처럼, 사람이 활을 지닌(=들거나 메고 있는) 모습이다.

무슨 말인가? 허신(許愼)의 『설문해자(說文解字)』에서는 “마지막 가는 길의 안부를 묻는 것이다. 옛날 장사를 지내는 자는, 섶으로 두텁게 옷 입히고, 사람들이 활을 가지고, 모여서 새를 쫓는다.”고 설명하고 있다. 앞서 인용한 『오월춘추』에서도 “옛날에는 사람이 죽으면 띠풀로 싸서 들판에 버렸는데, 날짐승 들짐승에게 먹히는 것을 차마 보지 못해서 활을 쏘아서 지키고 날짐승, 들짐승의 해를 끊었다.”고 나온다. 안사고(顔師古)는 『급취편(急就篇)』에서 ‘조’ 자를 이렇게 풀이하였다: “조(弔)는 죽음을 위문하는 것이다. 문자에서 사람이 활을 지닌 것을 조(弔)로 하였다. 상고시대의 장례는 섶으로 두르고 관곽(棺槨)이 없었다. 항상 날짐승 들짐승들]이 해할까 염려하였다. 그런 까닭에 조문하는 이가 활[弓]을 지니고 모여서 활 쏘는 것을 도왔다.”

이처럼 조(弔) 자는 인간존재의 마지막을 말해주는 타임캡슐이다. 우리 네 삶의 지나간 시절의 풍습을 잘 붙들고 있다.

5. 청산도의 기억, 미안함

나는 청산도를 들어설 때, 청산도의 명물 ‘구들장논’의 설명을 읽었다. 구들장논은 돌을 세로로 여러 줄 쌓고 그 위에 구들장을 놓은 후 흙을 덮어 만든다. 우리의 온돌 문화를 응용한 것이라 보기도 한다.

글쎄, 나는 청산도를 돌면서 나는 이런 저런 생각을 해보았다. 구들장논은 초분의 다른 형태가 아닐까. 엉뚱한 상상이지만, 지상의 물을 일단 땅 밑에 묻었다가 논에다 대는 것은 물의 매장술처럼 보였다. 사람의 몸을 묻는 기술처럼, 물마저 땅 밑에 묻어 그 뼈를 추려 지상에 묻고 싶었던 것일까.

호랑이는 죽어서 가죽을 남기고 사람은 죽어서 이름을 남긴다 했다. 사람의 흰 뼈[白骨]는, 가고 없음 표식이자 가짜수표이다. “백골이 진토(塵土) 되어 넋이라도 있고 없고?”처럼, 사람의 흰 뼈를 고요히 담아내는 무덤은 사실 ‘무(無)의 덤’이다. 무이지만 덤으로 있는 표시. 최근 「“관리할 자식 없다” 조상 무덤 파내는 日노인들」(머니투데이, 2019.03.10.)이란 기사를 읽은 적 있다. 무덤은 일단 삶의 청산(淸算)이다. 그것을 파낸다니? 어디에도 기대지 않겠다는, 흔적을 지우고 서로서로 부담주지 않고 편해지겠다는, 당찬 각오처럼 읽힌다.

삶은 결국 ‘진토(塵土)’에서 평온을 찾고, ‘풍진(風塵)’으로 비로소 자유를 구가한다. “아차 한 번 죽어지면 북망산천의 흙이로구나!” 그래, 저 덧없는 존재의 옷자락인 바람과 흙먼지마저 없다면, 미세먼지를 실어 나르는 바람마저 없다면, ‘휙 지나간’ 삶의 불꽃 그 표식은 또 어디서 찾을 것인가.

청산도를 떠나 이제 집으로 향한다. 유채꽃 필 고요한 섬의 아름다운 봄날을 기다리는 황망한 대지 위에, 무덤은 존재의 ‘황폐한 터[廢墟]’에 피는 꽃 아닌가. ‘소멸=내쫓음=불안’ + ‘기억=불러냄=안심’의 이중 장치인 무덤을, 나는 ‘소멸-기억의 고고학’이라 부르고 싶어졌다.

최재목 영남대 · 철학과/시인

영남대 철학과를 졸업하고 일본 츠쿠바(筑波)대학에서 문학 석·박사를 했다. 양명학 · 동아시아철학사상 전공으로 한국양명학회 및 한국일본사상사학회 회장을 역임했다. 저서로 『동아시아 양명학의 전개』, 『동양철학자 유럽을 거닐다』 등이, 시집으로 『해피 만다라』 등이 있다.

번역 제공

번역 제공