대교연, 전국 대학기숙사 현황 분석

개강을 한 대학들이 많지 않음에도 불구하고, 대학가 주변이 학생들로 꽤나 북적이는 모습이다. 이들 중 일부는 이번 학기 대학 기숙사를 신청했지만 탈락해, 뒤늦게 원룸이라도 구하러 다니고 있는 탓이다. 해마다 기숙사를 들어가지 못한 한숨 소리가 대학 곳곳에서 들리고 있다. 대학들의 기숙사 수용률이 턱없이 부족하다는 문제제기는 늘상 있었지만, 수용률에 대한 규정이 없어, 이를 해결할 뚜렷한 방법을 제시하기도 어렵다는 말만 반복되고 있는 상황이다.

지난 20일 대학교육연구소(소장 박거용, 대교연)가 대학알리미에서 공시한 정보를 토대로 전국 일반대학, 산업대학 186개교를 분석한 결과, 지난해 수도권 사립대 기숙사 수용률은 14.9%로, 20여전 전 기준인 ‘대학설치기준령’에 명시된 15%에도 미치지 못하는 것으로 나타났다. 전국적으로는 국·공립대 33개교중 6개 대학이, 사립대 180개교중 62개 대학이 15%에 도달하지 못한 것으로 드러났다. 사립대의 경우 3개 대학 중 1개 꼴로 기숙사 수용률이 기준보다 낮았고, 이들 대학은 수도권에 치중돼 있었다.

대교연이 이처럼 기숙사 수용 규모의 기준을 15%로 잡은 것은 1996년 ‘대학설립·운영규정’이 공포되기 이전, ‘대학설치기준령’에서 기숙사 수용 인원을 ‘총학생정원의 15% 이상’으로 명시했었기 때문이다. 그러나 현재 ‘대학설립·운영규정’에서는 기숙사를 교사 시설의 하나로 갖추기만 하면 될 뿐 수용률에 관한 규정이 없기 때문에, 이와 같이 20여년 전의 기준으로 수용률을 평가·분석하고 있는 것이다.

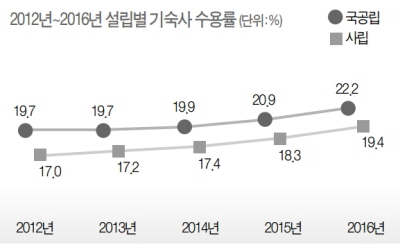

하지만 지역별로는 그 격차가 뚜렷했다. 2016년 지방 국·공립대 수용률이 23.8%로 나타났지만 수도권의 경우 15.2%에 그쳤고, 사립대도 지방 23.3%, 수도권 14.9%로 큰 격차를 보였다. 이처럼 국·공립대와 사립대 모두 해를 거듭할수록 총 학생 대비 기숙사 수용률을 점차 높여가고 있는 추세다. 하지만 대교연에서는 기숙사 지원자 수 대비 수용률도 살펴봐야 한다고 강조했다.

2016년 국·공립대 기숙사 지원자 수는 13만6천236명이지만, 수용가능 인원은 8만6천584명으로 63.6%에 그쳤다. 사립대의 경우 지원자 33만1천792명 중 24만5천350명(73.9%)을 수용 가능한 것으로 드러났다.

대교연은 “기숙사 입사 조건이 안 되는 경우까지 포함하면 이보다 훨씬 많은 학생들이 자취, 하숙 등 개인적으로 주거 시설을 마련하고 있는 셈이다”며 “일반적으로 학교 밖 시설은 기숙사에 비해 비용이 비싸기 때문에 학생들의 생활비 부담을 더욱 가중시킬 것”이라고 분석했다.

호화논란 1인 기숙사 …원룸보다 비싸

이들은 수용률을 분석함과 동시에 전국 대학 기숙사비 현황에 대해서도 조사했는데, 2016년 월평균 기숙사비는 수도권 사립대가 37만6천원으로 가장 비쌌고, 지방 국·공립대가 20만9천원으로 가장 싼 것으로 나타났다. 당연히 한 방에 몇 명을 수용하냐에 따라 가격차이가 있었지만, 대체로 지방에 비해 수도권이, 국·공립대에 비해 사립대가 비쌌다.

이들은 수용률을 분석함과 동시에 전국 대학 기숙사비 현황에 대해서도 조사했는데, 2016년 월평균 기숙사비는 수도권 사립대가 37만6천원으로 가장 비쌌고, 지방 국·공립대가 20만9천원으로 가장 싼 것으로 나타났다. 당연히 한 방에 몇 명을 수용하냐에 따라 가격차이가 있었지만, 대체로 지방에 비해 수도권이, 국·공립대에 비해 사립대가 비쌌다.

특히 대교연은 호화논란이 있었던 수도권 대학들의 1인실에 주목했는데, 최근 언론보도에 따르면 1인실 기숙사의 경우 월 평균 50만원 이상이 8곳(7.7%), 40만원이상 50만원 미만이 16곳(15.4%)으로, 민자기숙사의 경우 대학 외부 원룸의 가격보다 비싸게 책정돼 있는 경우도 있었다.

김홍근 기자 mong@kyosu.net

저작권자 © 교수신문 무단전재 및 재배포 금지

번역 제공

번역 제공