<교수신문>은 2013년 지금, 교수의 정체성을 진단해 보는 설문조사를 실시했다. 대학교수 생활에 대한 만족도와 신분 불안, 교수의 위상을 확인하고, 사회적 물의를 빚고 있는 교수사회 관련 사건에 대한 인식도 살폈다. 자기 정체성 확인 작업과 함께 지식인으로서의 자기 역할 인식, 사회의 비판적 시선에 대한 동의 여부, 대학교수의 미래 전망을 물어 보았다.

‘생존 경쟁’ 시대를 맞아 대학은 물론 교수사회도 ‘좋은 시절 다 갔다’는 얘기가 나돈지 꽤 지난 것 같다. 과연 실제로 그런 것인지, 지금 교수사회의 맨 얼굴을 마주 보는 것이 필요한 시점이라고 생각했다.

시대 변화에 따른 인식의 변화를 확인하는 것이 오늘의 현실을 조금은 더 생생하게 볼 수 있을 것 같아서 2001년, 2005년 실시했던 관련 설문조사의 일부 문항을 가져와 비교하기도 했다. 2001년 자료는 <교수신문>이 창간 9주년 기념으로 실시했던 ‘한국 지식인 사회의 자기 성찰’ 조사였고, 2005년 자료는 손준종 한국교원대 교수가 했던 ‘한국 대학교수의 생활과 의식에 관한 조사’다.

이번 설문조사는 오늘의교수 정체성을 확인하는 작업에 그치는 것이 아니라 교수사회의 소통과 ‘학문공동체’ 활성화에 기여하는 계기가 되길 바란다. 설문조사 결과에 대한 다양한 의견을 editor@kyosu.net 로 의견을 보내 주시기 바랍니다. 공감과 소통의 장을 이어가도록 하겠습니다.

조사개요

ㆍ응답자 : 전국 4년제 대학 조교수 이상 전임교원 600명(명예교수 포함)

ㆍ조사방법 : 이메일 온라인 설문조사

ㆍ조사기간 : 2013년 4월 5일(금) ~ 8일(월)

ㆍ진행ㆍ분석 : 김봉억 기자 bong@kyosu.net

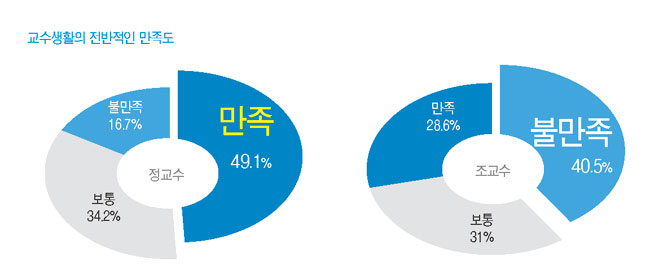

■ 교수생활 만족도

10년 전에는 ‘교수 좋은 시절 다 갔다’는 말이 돌더니, 지금은 ‘마음껏 공부를 하고 싶어서 학교를 그만 둔다’며 정년퇴임을 한참 앞두고서도 서둘러 명예퇴직을 선택하는 교수도 있다. 이 소식을 접한 교수들의 반응은 ‘부럽다’였다.

모든 것이 ‘평가지표’에 맞물려 돌아가는 지금, 교육과 연구는 기본이고, 신입생을 모으고, 학생 취업을 위해 발로 뛰어야 하는 현실에선 ‘자괴감’이 불쑥 불쑥 고개를 든다.

교수생활은 얼마나 만족하고 있을까. 모든 것을 고려한 전체적인 만족도는 44.3%. 보통이라는 응답이 34.5%, 불만족스럽다는 대답은 21.2%였다. 전체 평균이 그렇다. 직위와 연령을 따져 보면, 만족도는 ‘극과 극’이다. 정교수의 49.1%는 ‘만족’하고 있고, 조교수의 40.5%는 ‘불만’이 많다. 조교수 가운데 ‘만족’한다는 응답은 28.6%였다. 학문분야별로 보면, 의약학 계열 교수들의 만족도(55.6%)가 가장 높았고, 예체능 계열 교수들의 만족도(38.2%)가 가장 떨어졌다. 재직 대학의 설립 유형은 큰 차이가 없는데, 국립대(46.1%) 교수가 사립대(43.9%) 교수보다 조금 더 만족스럽다.

교수생활 가운데 ‘학문의 자율성’에 대한 만족도(49.5%)는 비교적 높았고, ‘연구 환경’에 대한 만족도(24.7%)가 가장 낮았다. 눈에 띄는 것은 연구환경에 대한 만족도가 ‘업무 부담’(25.5%)보다 더 떨어진다는 사실이다. ‘급여 수준’에 대해서는 33.5%가 만족한다고 했고, 27.2%가 불만을 드러냈다. 39.3%는 보통이라고 했다. 이번 설문에 정교수(62.8%) 참여가 많은 탓으로 보인다. 조교수는 만족(25%0보다 ‘불만’(41.7%)이 많다. 부교수도 불만(31.2%)을 나타낸 응답이 만족(25.5%)보다 더 많았다.

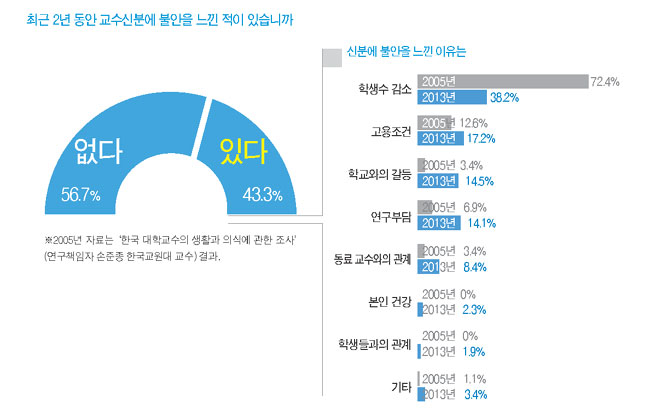

■ 신분 불안

신분 안정성은 어떻게 인식하고 있을까. 43.3%의 교수들은 최근 2년 동안 교수신분에 불안을 느낀 적이 있다고 응답했다. 남교수(42.7%)보다는 여교수(46.5%)가 불안 심리가 컸고, 40대 교수들의 불안(54.7%)이 가장 컸다.

신분 불안을 느낀 교수들에게 그 이유를 물었더니 요즘 대학가의 사정이 그대로 드러났다. 지난 2005년 손준종 한국교원대 교수가 실시했던 ‘한국 대학교수의 생활과 의식에 관한 조사’와 비교하면 인식의 변화가 읽힌다. 2005년이나 지금이나 신분 불안의 첫째 이유는 ‘학생수 감소’다. 그런데 2005년엔 그 이유가 72.4%로 압도적인데, 올해는 38.2%로 확 줄었다. 대신에 고용조건(12.6%→17.2%), 학교와의 갈등(3.4%→14.5%), 연구부담(6.9%→14.1%) 때문에 신분 불안을 느낀다는 응답이 늘어났다. 특히 학교와의 갈등, 연구부담을 호소하는 답변이 늘어 주목을 끈다. 다음으로 동료 교수와의 관계(8.4%), 본인 건강(2.3%), 학생들과의 관계(1.9%)를 들었다.

최근 2년 동안 다른 대학으로 이동하고 싶은 생각을 한 적이 있는가라고 물었다. 교수 42.5%가 ‘있다’고 했다. 30대 교수는 75.0%가, 40대는 58.7%, 50대는 40.2%, 60대는 20.0%가 그렇게 답했다. 대학을 옮기고 싶은 생각이 드는 이유도 2005년 설문조사 결과와 차이를 보인다. 2005년엔 신분의 불안 해소(25.8%)를 위해서라고 했는데, 지금은 ‘보다 나은 연구 환경’(27.0%)을 위해 옮기고 싶어 한다. 다음으로 ‘보다 좋은 교육환경’(22.4%), 좋은 급여 조건(12.7%), 대학원 교육의 욕구(4.2%), 사회적 평판이 좋은 대학(3.5%), 학교와 가정의 거리(1.2%), 학회 등 사회활동 참여(0.8%) 순으로 꼽았다.

최근에 명예퇴직을 선택하는 교수가 늘고 있는 추세라고 하는데, 최근 2년 동안 교수가 아닌 다른 직업으로 전직하고 싶은 생각을 한 적이 있는 교수는 22.8%를 차지했다. 이 물음에도 30대 교수(37.5%)의 응답이 가장 많았다. 나이가 들수록 이 생각은 줄어든다.

교육과 연구활동 이외에 과중한 업무를 맡고 있다고 생각하느냐는 질문에는 41.7%가 ‘그렇다’고 했고, 36.7%는 ‘보통’, 21.7%는 과중한 업무를 맡고 있지 않다고 했다. ‘과중한 업무’와 관련해서는 부교수(50.4%)들이 가장 부담이 크다고 했다. 예체능 계열 교수(52.9%)와 공학 계열 교수(49.4%)가 다른 학문분야 교수들보다 부담 인식이 컸다.

■ 지식인의 덕목과 문제점

교수들은 지식인으로서의 위상을 고려한다면, 갖춰야 할 덕목으로 ‘전문성’(36.4%)을 꼽는다. 두 번째가 ‘도덕성’(22.9%)이다. 다음으로 자율성(16.7%), 비판성(15.7%), 실천성(7.7%)을 꼽았다.

‘지식인이 갖춰야 할 덕목’에 대한 인식도 시대 변화와 함께 조금씩 바뀌고 있다. 지난 2001년 <교수신문>이 창간 9주년 기념으로 실시했던 ‘한국 지식인 사회의 자기 성찰’ 설문에선 지식인 덕목으로 ‘도덕성’(34.5%)을 먼저 꼽았고, 전문성(31.3%), 비판성(12.0%), 실천성(11.3%), 자율성(10.2%)이 뒤를 이었다.

지식인으로서 자율성과 독립성을 가장 위협하는 요소는 무엇이라고 생각하고 있을까. 73.6%가 ‘정치권력과 자본’을 지목했다. 2001년 설문 조사 때는 50.9%가 이 응답을 한 걸 보면, 교수사회가 이전보다 더 정치권력과 자본에 취약해졌다고 볼 수 있을 것이다. 한국연구재단이 교수사회에 미치는 영향력이 더 커진 걸 보면, 대체로 짐작할 수 있는 대목이다.

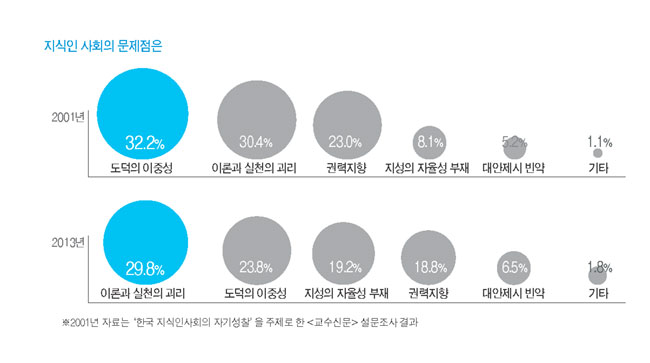

교수 스스로는 지식인 사회의 문제점으로 ‘이론과 실천의 괴리’(29.8%)를 먼저 지적했다. 다음으로 도덕의 이중성(23.8%), 지성의 자율성 부재(19.2%), 권력지향(18.8%), 대안제시 빈약(6.5%)을 들었다. 이론과 실천의 괴리는 조교수(38.1%), 부교수(35.5%), 정교수(26.0%) 순으로 더 민감한 반응을 보였다.

2001년에는 어땠을까. 앞서 지식인 덕목으로 ‘도덕성’을 우선시 한 것처럼, 지식인 사회의 문제점도 ‘도덕의 이중성’(32.2%)을 맨 먼저 제시했다. 그 뒤로 ‘이론과 실천의 괴리’(30.4%), 권력지향(23.0%), 지성의 자율성 부재(8.1%)라고 응답했다.

김봉억 기자 bong@kyosu.net

번역 제공

번역 제공