최근 연봉제를 시행하는 대학이 늘고 있지만 정작 이 제도를 운용하고 있는 대학에서는 연봉제 도입에 신중해야 한다는 주문이 나오고 있다. 연봉제를 도입하면 자연스럽게 연구경쟁력이 높아질 것이라는 일반적인 기대에 어긋나는 반응이다.

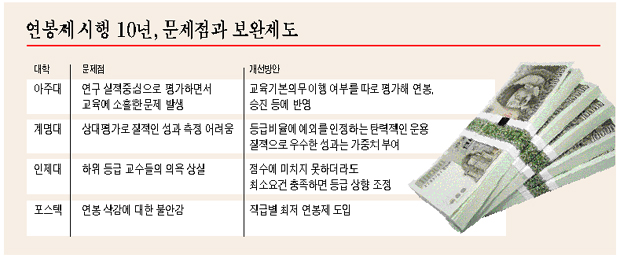

아주대, 계명대, 인제대, 포스텍 등은 연봉제가 주목받기 이전부터 이 제도를 시행해 온 대학이다. 10년 넘게 연봉제를 운용하면서 이제는 정착단계에 접어들었다. 여러 차례 시행착오를 겪은 이들 대학은 최근 연봉제를 다시 손질하고 있다. 효과는 극대화하고 문제점은 고쳐나가고 있는 중이다. 연봉제를 시행하면서 얻는 효과와 부작용은 무엇일까. 어떤 효과가 있었는지 측정하기는 어렵지만 연봉제의 부작용으로 꼽히는 문제점은 한 두가지가 아니다.

연봉제를 시행하면 교육보다는 연구에, ‘질’보다는 ‘양’에 치우친 평가를 하게 될 것이라는 우려는 지속적으로 제기됐던 문제다. 1999년부터 연봉제를 시행한 아주대는 2007년도에 승급제도와 성과승격제도를 도입했다. 승급제도는 교육분야에서 기본적인 의무를 지켰는지를 평가해 기본급에 반영하는 제도다. △책임시간 충족 △강의노트 공개 △수업계획서 사전공개 △강의평점 3.5이상(5.0만점) 충족 등 교육기본의무 이행 여부를 평가해 연봉과 승진 등에 적용한다. 아주대 관계자는 “이전에는 수업에 불성실하고 강의평가결과가 낮더라도 연구실적만 우수하면 높은 연봉을 받는 구조였다”며 “교육은 소홀하고 연구에만 집중하는 문제가 나타나 이를 보완하자는 취지”라고 말했다.

아주대는 도입 초기보다 성과급 격차를 줄이고 있다. 평가 잣대가 불완전하다는 점 때문이다. 홍만표 아주대 교무처장(정보및컴퓨터공학부)은 “성과급 차이가 많이 나는데 객관적인 기준을 만드는 작업이 만만치 않았다”면서 “고액연봉 교수와 그렇지 못한 교수를 나눈 것이 전체 교수사회 분위기에도 안 좋은 영향을 끼치는 것 같다”고 말했다. 연봉의 차등 폭을 키우거나 삭감하는 방식을 현장에 바로 적용했을 때 무리가 따른다는 이야기다.

인제대는 90년대 후반에 하위 등급 교수의 연구비를 삭감하는 방식을 택했다가 최근에 이를 폐지했다. 현재는 연구비가 인상되더라도 하위등급에는 이를 적용하지 않는 소극적인 방식을 택하고 있다. 이대희 인제대 교무처장(기계자동차공학부)은 “급여가 깎인다는 것은 감봉과 같은 결과인데 이는 징계에 해당하는 조치”라면서 “반발이 거셌고 효과도 크지 않았다”고 설명했다. 인제대는 하위 등급인 B등급 비율도 최대한 낮추고 있다. 이 처장은 “대학입장에서 하위등급이 많으면 행정업무를 추진하는 데 부담으로 작용할 수도 있다”고 말했다.

2000년부터 연봉제를 실시하고 있는 포스텍도 2008년에 연봉제를 보완하는 제도를 마련했다. 평가를 통해 차등 책정하는 업적연봉을 전체 급여의 20% 수준으로 조정했다. 또 교수들의 불안감을 줄이기 위해 직급별 최저 연봉제도 시행하고 있다.

상대평가로 순위를 매기는 구조에서는 질적인 평가가 어렵다는 점도 연봉제가 안고 있는 문제다. 계명대는 이 문제 때문에 도입 초기보다는 탄력적 운용에 주안점을 두고 연봉제도를 개편하고 있다. 정해놓은 점수에 미치지 못하더라도 유명한 국제저널에 논문을 발표했거나 강의가 탁월한 경우 등급이 올라갈 수 있는 여지를 남겨놓은 것이다. 이필환 계명대 교수지원부처장(영문학과)은 “질적으로 뛰어난 업적은 가중치를 둬서 정해놓은 등급의 울타리를 뛰어넘을 수 있도록 장치를 마련할 계획”이라고 말했다.

다른 대학보다 앞서 연봉제를 시행하고 있는 대학이 밝힌 가장 큰 문제점은 하위 등급을 받은 교수들의 사기저하다. 경쟁에 피로감을 느낀 교수들을 독려하는 방법을 찾는 데 대학들은 고심하고 있다. 이필환 부처장은 “대학들이 연봉제를 경쟁적으로 도입하는 경향을 보이고 있는데 연봉제가 긍정적인 면만 있는 게 아니”라면서 “평가 등급이 계속 낮으면 등급을 올리고자 하는 의욕이 떨어지는 경우가 많은데 이들에게 어떻게 동기부여 할 것인지 대책을 마련하는 것이 쉽지 않다”고 말했다.

박수선 기자 susun@kyosu.net

번역 제공

번역 제공