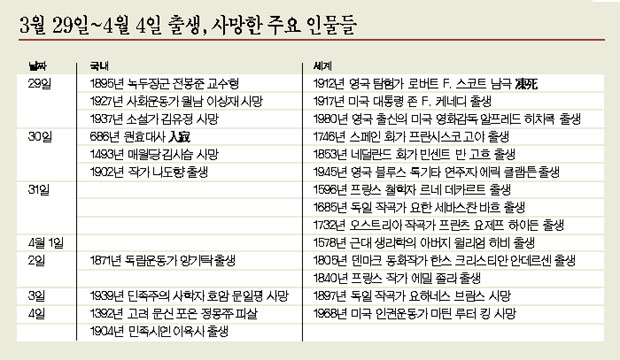

우금치 싸움에서 패하고 한달 만인 1894년 12월 2일, 순창으로 몸을 숨긴 전봉준은 지방 민병에게 붙잡혀 서울로 압송됐다. 일본공사관에서 벌어진 첫 심문에서 전봉준은 “참다 못해 난을 일으켰다”고 진술했다. 그리고 1895년 3월 29일, 그의 동지들과 함께 교수형에 처해졌다.

동학농민운동과 전봉준에 대한 연구는 지난 참여정부 들어 ‘동학농민혁명 참여자 등의 명예회복에 관한 특별법’이 제정되면서 급물살을 탔다. 최근 유족회가 주축이 된 ‘동학농민혁명기념재단’이 문화관광부 산하 정부기관으로 바뀌었고, 이달부터 시작된 체제 개편 등을 미루어 보면, 전봉준이라는 인물은 올 한해 역사기억 논쟁의 한 축으로 심심찮게 거론될 것으로 보인다. 전봉준은 과연 사회혁명 내지는 계급전쟁을 꿈꿨을까.

허동현 경희대 교수(한국근현대사)는 노비제 폐지, 과부의 재가 허용 등 반봉건과 斥倭의 기치를 내건 ‘폐정개혁 12개조’의 사료가치에 의문을 드러낸다. 허 교수는 “오지영이 쓴 역사소설 『동학사』(1987)에 언급돼 있을 뿐 신빙성이 있다고 보기 힘들다. 농민이 주축이 된 근대화도 유례없는 일인데, 이는 민족주의적으로 역사를 바라보는 한국적 역사관의 한계일 수 있다”고 지적했다. 최근 공초록(진술서)이 공개되면서 대원군과 관계, 동학교도 여부 등 전봉준에 대한 재해석도 활발한 논쟁이 진행 중이다.

학계의 진위논란을 제쳐두면 흥미로운 점이 발견된다. 전봉준이 탄원을 하게 된 배경이다. 당시 전북 정읍에는 이미 예성보라는 洑가 있었다. 조병갑은 보를 굳이 하나를 더 만드는 사업에 착수했다. 이것이 훗날 동학농민운동의 시발점이 된 만석보다. 농민을 강제로 동원한 조병갑은 임금을 지급하지 않았을 뿐더러 수세도 과중하게 매겼다. 더군다나 보를 너무 높게 만든 탓에 홍수가 나기라도 하면 물이 범람하기 일쑤였다.

불필요한 토건사업을 통해 세금을 과징하는 탐관오리의 행태가 낯설게 느껴지지 않는 건 불행이다. 절차적 민주주의의 훼손과 직접행동이라는 시민사회적 연결고리가 보인다면 비약일까. 한승우 전북녹색연합 사무국장은 “당시에 농민들이 가장 먼저 한 행동은 보를 허무는 일이었다. 현 정부도 막대한 세금을 들여 보를 만든다고 난리지만 수질오염, 생태계 파괴, 홍수 가능성이 현실화된다면 비슷한 상황이 반복될 수도 있다”고 말한다.

1963년 8월 28일, ‘일자리와 자유를 위한 워싱턴 행진’이 열린 워싱턴 링컨 기념관 광장에 25만여 군중이 운집했다. “나에겐 꿈이 있습니다. 언젠가 이 나라가 모든 인간은 평등하게 태어났다는 것을 자명한 진실로 받아들이고, 이것을 신조로 살아가게 되는 날이 오리라는 꿈입니다.” 이날 마틴 루터 킹 목사의 연설은 미국 인권운동사를 관통한다. 언론들은 일제히 “미국 역사상 첫 흑인 대통령이 탄생했다”고 타전했다.

미국의 흑인해방운동의 지도자로 추앙받는 킹 목사는 비폭력 저항, 식민지 해방 등을 주창한 마하트마 간디의 사상적 계보를 잇는다. 킹 목사의 인권운동은 앨라배마주 몽고메리의 침례교회 목사로 부임하면서부터 사회의 조명을 받게 된다. 1955년 12월, 시내버스 승차를 두고 촉발된 흑인차별 반대운동(몽고메리 버스 보이콧 투쟁)은 5만여명의 흑인 시민들을 분노케 했다. 킹 목사가 주축이 된 ‘버스 안 타기 운동’은 1년 만에 연방법원으로부터 버스 내 인종차별이 불법이라는 판결을 받아냈다. 당시 거리에는 흑인들이 말을 타고 다니는 진풍경까지 펼쳐졌다니 미국 내 인종차별 정서를 짐작할 수 있다.

1968년 4월 4일, 흑인 환경미화원들의 파업을 지지하기 위해 멤피스를 방문한 킹 목사가 숙소 발코니에서 저격당하기까지, 길지 않았던 10여년 그의 투쟁사는 지금 우리사회에도 시사하는 바가 적지 않다.

킹 목사는 늘 “백인의 차별보다 더 무서운 것은 흑인 스스로의 열등감”이라고 말했다. 그리고 복수하지 않고도 폭력의 악순환을 깨뜨릴 방법을 찾아가야한다고 선동했다. 킹 목사가 죽음을 맞기 두 달 전, 고향 애틀란타 교회에서 한 마지막 연설은 약육강식에 기대어 살아가는 지금 우리에게 여전히 유효하다.

“내가 죽거든 나를 위해 긴 장례를 하지 마십시오. 내가 역대 최연소 노벨 평화상 수상자라는 것도 언급하지 말아 주십시오. 그저 저는 인간다움을 지키고 사랑하기 위해 몸 바쳤다는 것 하나만 기억되었으면 좋겠습니다.”

최성욱 기자 cheetah@kyosu.net

번역 제공

번역 제공