영국 시인 엘리엇의 말을 암울했던 일제 강점기를 견뎌낸 시인들에게 대입해보면 어떨까. 굳이 저항시인이라 칭하지 않아도 행간과 여백 사이에 힘겨운 시대를 살아야 했던 그들의 고단함이 묻어나온다.

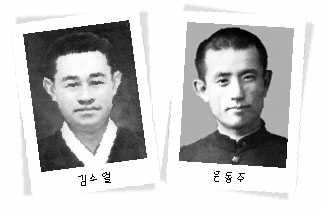

민족의 현실 앞에서 이들은 길을 잃고 방황하거나 관조하거나 저항한다. 이 좌절과 방황의 아픔과 고뇌를 가장 선명하게 포착해낸 시인은 단연 김소월과 윤동주다.

김소월은 민족의 보편적 정서인 ‘한’을 통해, 윤동주는 나약한 지식인의 ‘부끄러움’을 통해 일제 강점기를 살아가는 당대인의 모습을 보여준다.김현자 이화여대 교수(국문과)는 김소월을 가르켜 “길 위에서 서성거리는 것이 시인된 자의 운명임을 맨 먼저 체득한 사람”이라고 규정한다. 김소월은 ‘가는 길’에서 이렇게 갈등 한다.

“그립다/ 말을 할까/하니 그리워/ 그냥 갈까/ 그래도 다시 더 한번…”

김현자 교수는 『아청빛 길의 시학』을 통해서 김소월의 ‘길’의 의미를 “일상이라는 공간에 뿌리내릴 수 없는 사람은 저쪽을 꿈꿀 수밖에 없기 때문에, 이곳과 저곳은 필연적으로 모순된 공간으로 자리한다. 그리고 이 모순이 빚어내는 갈등의 체험은 늘 길 위에서 이루어진다”고 해석한다.

‘해’도 지고 ‘강물’도 흐른다. 따라서 어디론가 가고 싶지만 발길을 쉽게 떼지 못한다. 그래서 그리움은 한국인들의 가장 공통된 정서 중 하나다.

김인섭 숭실대 교수(문예창작)는 “모든 것들이 어디론가 흘러가고 있는 상황에서 방황과 정착 사이에서 머뭇거리는 삶을 표상한다”면서 “암울한 시대 자신의 방향성을 상실하고 머뭇거리는 화자의 모습은 당대 한국인의 내면에 스민 공통된 감정”이라고 말한다. ‘가는 길’은 ‘흐르는 강물’을 따라가고자 하지만 여기에서도 벗어나지 못하는 내면의 갈림길이다. 우리의 숙명과도 같은 길이다.

김소월은 ‘망설임’에 주목하면서 머뭇거렸고 윤동주는 ‘부끄러움’의 미학 속에서도 지향하는 바를 분명히 한다. 김소월의 시선이 현재의 갈등에 머문다면 윤동주의 시선은 불안하고 불투명하지만 미래를 향한다.

“풀 한 포기 없는 이 길을 걷는 것은/ 담 저쪽에 내가 남아 있는

까닭이고,/내가 사는 것은 다만/ 잃은 것을 찾는 까닭입니다”

윤동주의 ‘길’은 윤동주가 추구하는 길이자, 시대가 목놓아 찾던 길이다. 남송우 부경대 교수(국문학)는 “담 저쪽의 나를 찾아간다는 것은 삶에 대한 근본적인 문제로 현실세계에서 이상적인 나를 찾아간다는 의미”라고 말한다.

‘돌과 돌과 돌이 끊없이 연달아’ 있는 돌담을 끼고 가는 길은 고난과 역경의 길이었다. 윤동주가 ‘길’을 쓴 1941년은 윤동주 개인 뿐만 아니라 누구에게나 치욕의 시절이었다.어떻게든, 아니 반드시 벗어나야 하는 길이다.

윤동주는 1941년 시집 『하늘과 바람과 별과 시』를 연희전문학교 졸업 기념으로 출판하려고 했지만 시집은 결국 1948년 유고시집으로 세상에 나오게 된다. 윤동주가 ‘길’을 쓰면서 거닐었을지 모를 연세대학교(당시 연희전문학교) 백양로에 세워졌던 원두우(설립자 언더우드 박사)동상은 윤동주가 졸업한 다음해인 1942년 일제에 의해 철거된다. 윤동주는 ‘무얼 어디다 잃었는지’는 몰라도 ‘풀 한포기 없는 이 길’에서 벗어나고자 했다. 담 저쪽에 내가 남아 있기 때문에. 학교에 더 머물렀다면 윤동주의 부끄러움과 좌절감은 길을 걸으면서 더 깊어졌을 지도 모른다.

그의 자화상에 시대의 모습이 어른거리는 것도 이 때문이다. 남 교수는 이런 ‘고난의 길’을 견디게 하는 힘을 ‘부끄러움’에서 찾았다. “돌담을 끼고 길을 가는 시적 화자에게서 고난과 역경의 현실에 처해 있는 상황을 느낄 수 있다”면서 “역설적이게도 이 현실을 참고 견디면서 계속 길을 걸을 수 있는 힘은 하늘을 쳐다보면서 부끄러움’을 느끼기 때문”이라고 해석한다.

이 부끄러움의 에너지는 오늘을 사는 우리에게도 적용된다.“시간적 공간적 상황은 다를지라도 일상에 지치고 삶의 고비에 부딪쳤을 때 걸음을 멈추지 않고 나아가게 만드는 힘은 스스로에게, 하늘에게 부끄럽지 말아야 한다는 의식”이라는 게 남 교수의 설명이다.

두 시인이 걸었던 길, 우리는 여전히 그 길 위에 서 있다.

번역 제공

번역 제공